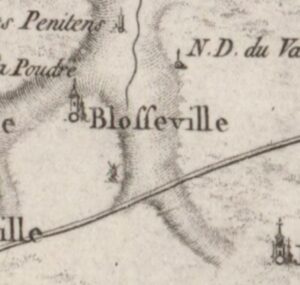

De Mai à Juillet 1713, les inhumations ont été interdites dans le cimetière et l’église de Blosseville par l’archevêque. L’article détaille les raisons de cette interdiction selon le plan suivant : (i) la requête des paroissiens qui détaille la chronologie des évènements récents et demande la fin de cette interdiction,(ii) la mission d’évaluation confiée par l’archevêque au curé d’Etalleville dont le rapport permet de lever l’interdiction, (iii) les différents protagonistes ainsi que les actes de décès et d’inhumation concernés, iv) le contexte et la nature du conflit ayant conduit à une telle situation de « murmure et scandale »1Le manuscrit principal est un feuillet double (ADSM G. 1671). La transcription est adaptée pour l’orthographe et la syntaxe, les abréviations sont développées. .

La requête du 6 Juillet 1713

Les expressions mises en gras sont explicités dans la partie intitulée « les protagonistes » (ci-dessous).

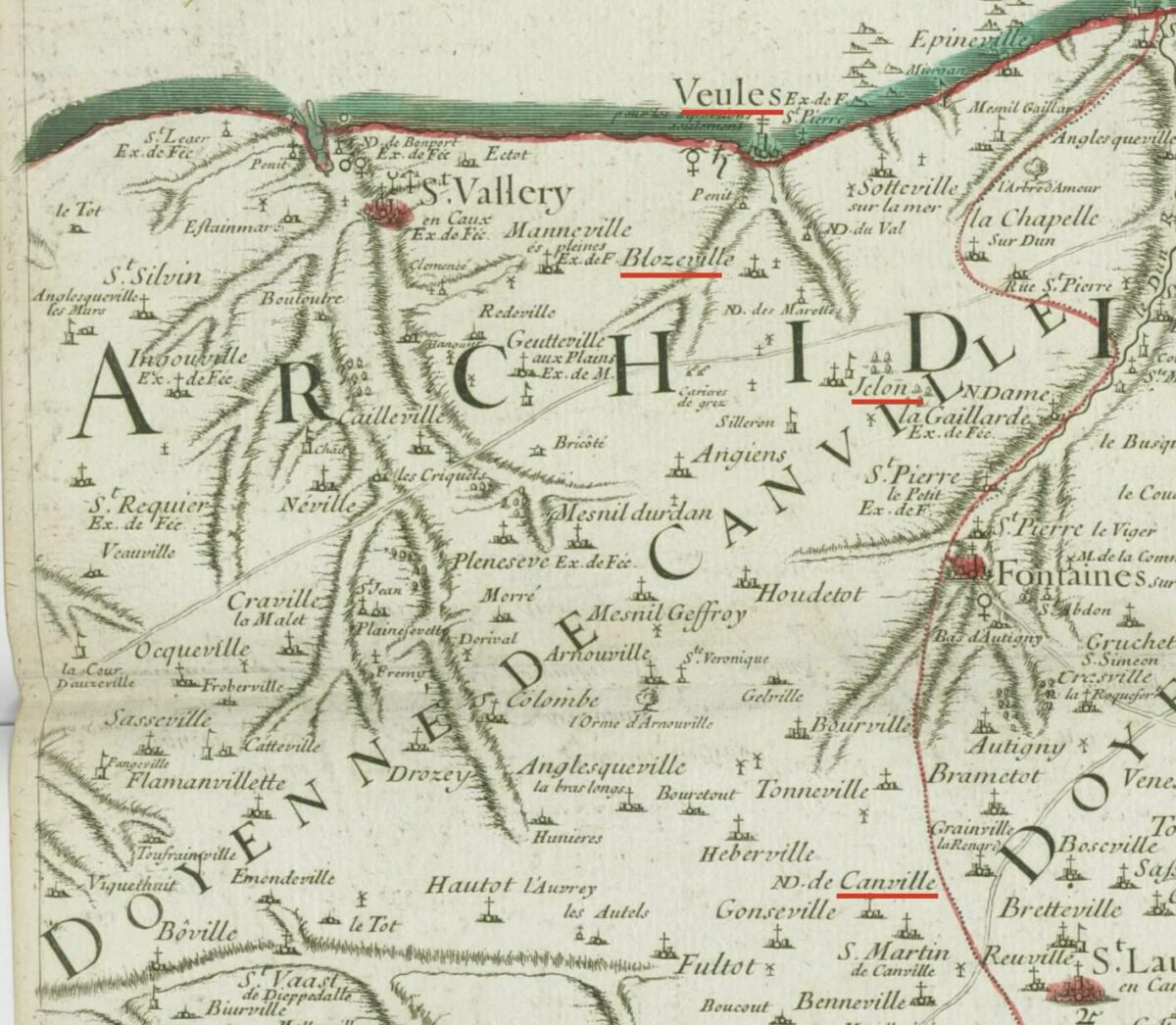

Monseigneur l’Archevêque de Rouen

« Supplient humblement les habitants en général de la paroisse de St Martin de Blosseville, doyenné de Canville2Les 1388 paroisses du diocèse de Rouen, avant la Révolution, étaient réparties en des circonscriptions ecclésiastiques, à savoir six archidiaconés divisés en vingt-huit doyennés. L’archidiaconé du Petit-Caux était divisé en trois doyennés Brachy, Bacqueville et Canville, la paroisse de Blosseville appartenant à ce dernier. ADSM série G, introduction..Et vous remontrent qu’il y a environ deux mois que le sieur curé de leur paroisse leur donna avis que votre grandeur avait prononcé un interdit et défense d’inhumer aucune personne tant dans l’église du dit lieu que dans l’aître3« le lestre » dans le manuscrit : « estre » est défini comme « cour, lieu fermé et à découvert » dans Du Cange, Glossaire françois faisant suite au Glossarium mediae et infimae latinitatis. Tome 1. 1879. Le sens de aître « cimetière entourant l’église » date de 1100. A titre d’exemple, l’aître Saint-Maclou de Rouen (CNTL, cnrtl.fr). ou cimetière d’icelle jusqu’à ce que le tout fut bien et dûment clos pour qu’il n’y puisse entrer aucun bestiaux. A laquelle ordonnance les suppliants ont aussitôt satisfait en faisant clore le dit cimetière en son entier tant de murs de pierre que de porte et fossés4 Fossé désigne le talus effectué à partir de la terre extraite du creux fait à son pied. en sorte qu’il ne peut y entrer aucun bestiaux ailleurs que par les portes au cas qu’elles se trouvasses ouvertes. Laquelle clôture a été parfaite trois ou quatre jours après la lecture de votre ordonnance et laquelle clôture les dits suppliants n’avaient jamais refusé de faire au contraire étaient prêts de la faire telle que le dit sieur leur curé le trouverait à propos. Nonobstant laquelle clôture les suppliants ont été surpris quand le nommé Jacques Le SUEUR dudit lieu étant décédé et prêt à être inhumé dimanche dernier que Monsieur leur curé a refusé de l’inhumer dans la dite église ni cimetière disant que l’interdit n’était point relevé et même qu’il soutenait que la clôture du cimetière n’était pas parfaite attendu qu’il y a une porte pour passer un prêtre qui est un des chapelains de monsieur le président de Quevilly bâtie dans un mur de pierre adjacent du d. cimetière qu’il prétendait faire boucher quoi qu’elle soit construite de temps immémorial et fort bien close étant presque toujours fermée, à la réserve5« A la réserve », expression signifiant « excepté », cf., Furetière A. Dictionnaire Universel. 1690. que quand le dit prêtre va a l’église par icelle laquelle ne sert que pour sa commodité. Soutenant le dit sieur curé qu’icelui Le Sueur devait être porté en la paroisse d’Iclon et étant en état d’y le porter. Les enfants du dit Le Sueur avaient empêché l’enlèvement du corps à Iclon et comme on le laissa à la vue les dits enfants et plusieurs autres l’avaient apporté dans l’église de Blosseville où le corps avait été depuis environ huit heures de matin jusqu’au sortir de vêpres à laquelle heure le sieur curé et les frères de la charité de St Martin firent accord de le transporter au dit lieu d’Iclon au moyen que le dit sieur curé donnait ordre à cela pour l’avenir ou comme il est arrivé aujourd’hui qu’il a fallu faire l’inhumation de maître Pierre MARET, pourvu aux ordres de diacre, dans la dite église de Blosseville où il servait encore en qualité de clerc et que le dit sieur curé a encore fait refus de l’inhumer et que l’on a été obligé de le transporter en l’église de St Martin de Veules et qu’il peut arriver à toujours de pareilles inhumations ce qui donne un sujet de murmure et de scandale tant dans la dite paroisse que dans celles du voisiné.

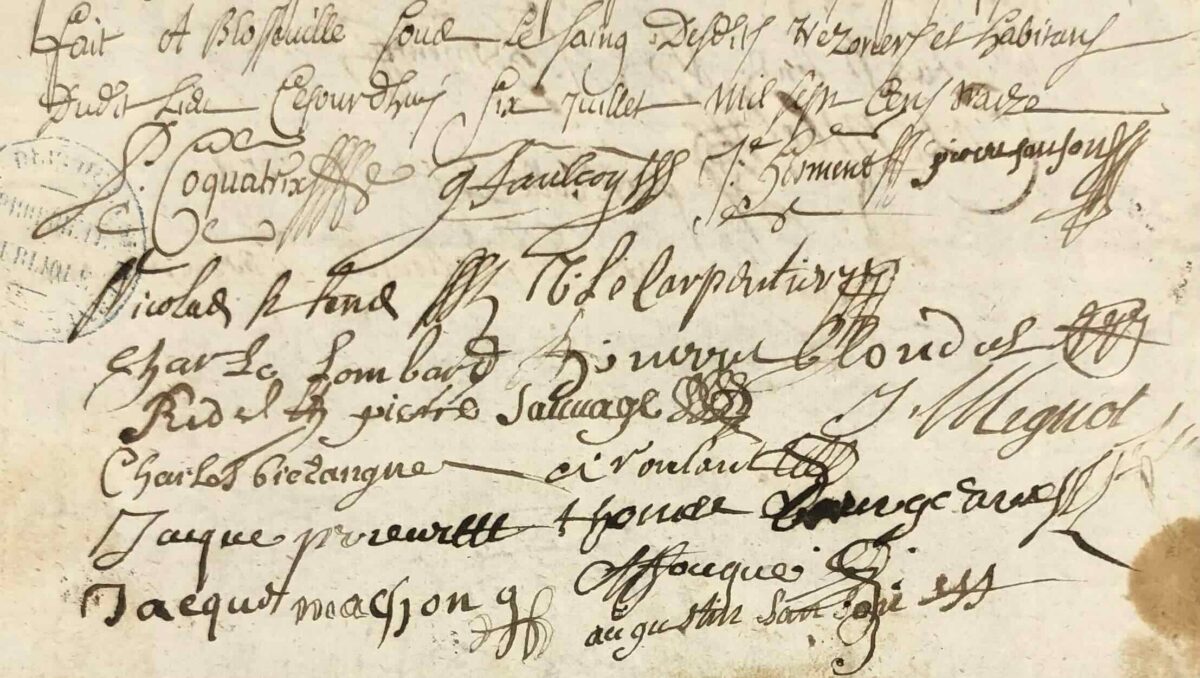

A ces causes Monseigneur les suppliants ont recours à votre autorité et grandeur. A ce qu’il vous plaise Monseigneur faire lever le dit interdit au cas qu’il dure encore et avoir la bonté de faire faire aux dépens de qui il appartiendra la visite de la clôture dudit cimetière par icelles personnes que vous jugerez à propos pour que votre grandeur connaisse la vérité de l’énoncé en la présente et nous serons dans l’obligation de prier Dieu pour votre prospérité et vous ferez justice. Fait à Blosseville sous le seing des dits trésoriers et habitants du dit lieu. Aujourd’hui six juillet mille sept cent treize ».

« fait à Blosseville sous le seing des dits trésoriers et habitants du dit lieu. Ce jourd’hui six juillet mil sept cent treize ».

Pierre COQUATRIX, Guillaume FAULCON, Jean HERMENT, Pierre SANSON, Nicolas SAINT SENS, Vivien LE CARPENTIER, Charles LOMBARD, Pierre BLONDEL, Pierre RIDEL, Pierre SAUVAGE, Jacques MIGNOT, Charles BRETANGNE, Antoine ROULANT, Jacques PRIEUR, Thomas BOURGEAUX, Jacques MASSON, Martin FOUQUE, Augustin SANSON. Certaines initiales sont complétées par le prénom correspondant

cf., les notices biographiques.

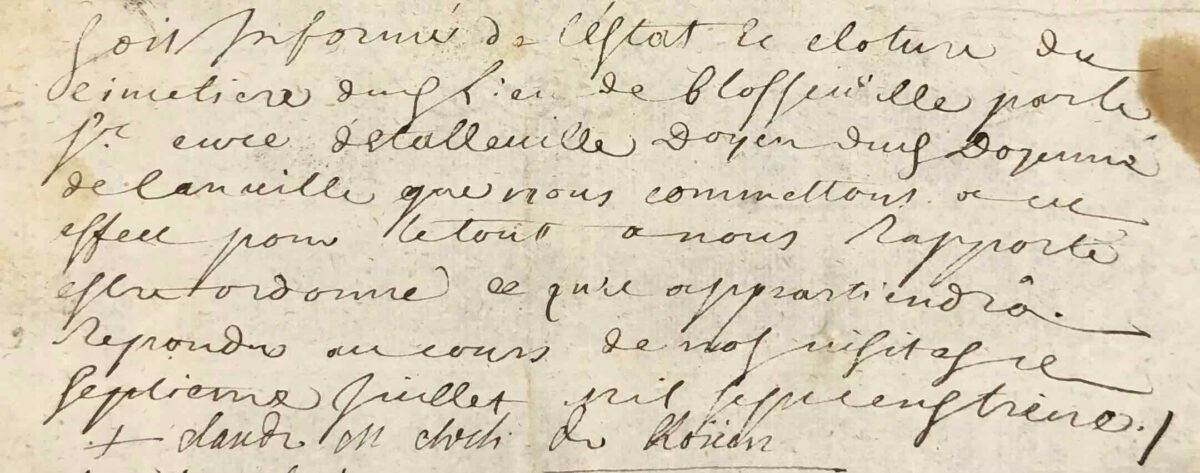

Mandement de l’Archevêque et rapport du Doyen de Canville

Après avoir reçu cette requête, l’archevêque envoie sur place le curé d Etalleville, doyen de Canville, avec pour mission de rédiger un rapport.

Rapport du Doyen de Canville

Jean DAVID est nommé curé d’Etalleville en 1694 au décès de Georges FOUCAULT. Il est Doyen de Canville depuis le 2 mai 17106ADSM G. 1676 et G.9631, folio 37 : références dans Abbé A. Maurice, 1F12, p. 192..

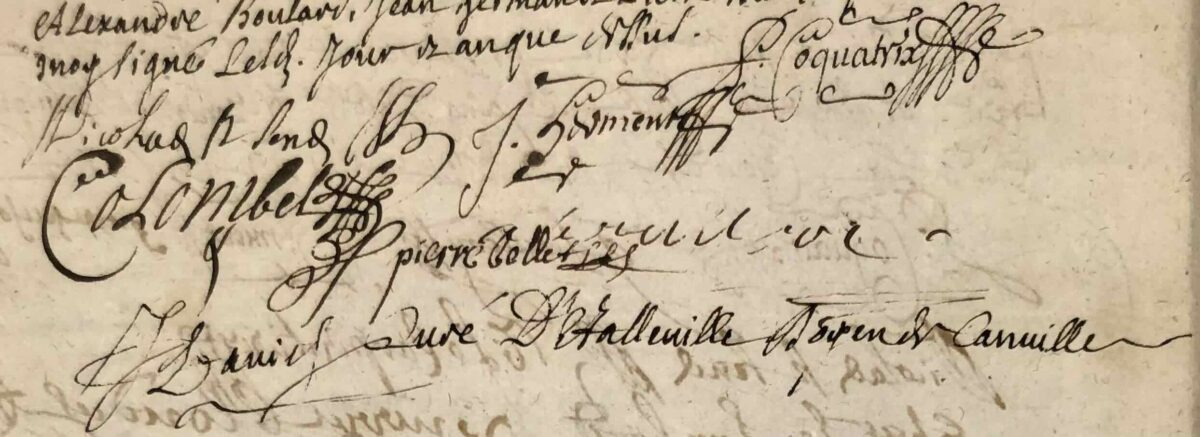

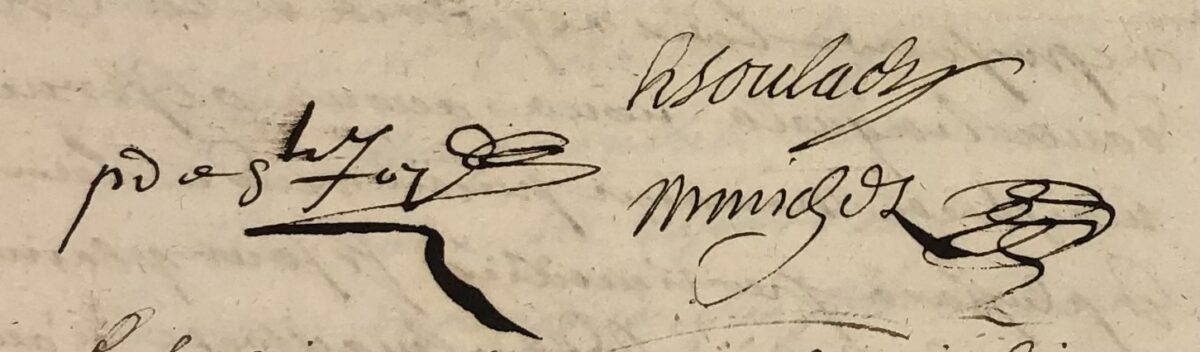

« Ce jourd’hui huitième de juin7Erreur de mois manifeste, compte tenu des évènements datés précédemment. Son texte est rédigé à la suite du mandement de l’archevêque sur le même feuillet.mille sept cent treize, Je prêtre curé d’Etalleville Doyen de Canville en exécution du mandement ci-dessus, me suis expressément transporté en la d. p. de Blosseville pour après avoir examiné la disposition du cimetière au dit lieu avons trouvé que les réparations en ont été dûment faîtes et qu’il est exactement clos et que pour l’ouverture qui sert au passage du Sieur LEVILLAIN prêtre et chapelain de la d. p. et qui donne sur le dit cimetière elle paraît faite d’un très ancien temps et est fermée d’une bonne porte fermant à claveau8Claveau, actuellement terme d’architecture pour une pierre conique pour fermer une voute (clef de) ; du latin clavellus, diminutif de clavis, clef. Désigne probablement ici un morceau de fer pointu et plat. Rey A. Dictionnaire Historique,T1, 1999, et Furetière A. Dictionnaire Universel. 1690. et pour certifier la d. visite que j’en ai faite ayez la vérité de ce que ci-dessus ai interpelé les paroissiens qui s’y sont trouvés d’y signer ce qu’ils ont consenti à savoir Messieurs Pierre Coquatrix, Nicolas St Sens, Jacques Colombel, Alexandre Boulard, Jean Hermand, Pierre Bellet, qui ont tous avec moi signé le dit jour marqué ci-dessus ».

Pierre COQUATRIX, Nicolas SAINT SENS, Jean HERMENT, Jacques COLOMBEL, Pierre BELLET, Alexandre BOULLARD

cf.,notices biographiques. ADSM G. 1671

Les protagonistes

Les expressions en gras de la première partie de l’article sont explicitées.

L’archevêque est Mgr Claude-Maur d’AUBIGNÉ.

Né en 1658, il est Archevêque de Rouen depuis 1708. Il y décédera en 1719. Les compte-rendus et les ordonnances de ses visites épiscopales sont une source d’information essentielle.

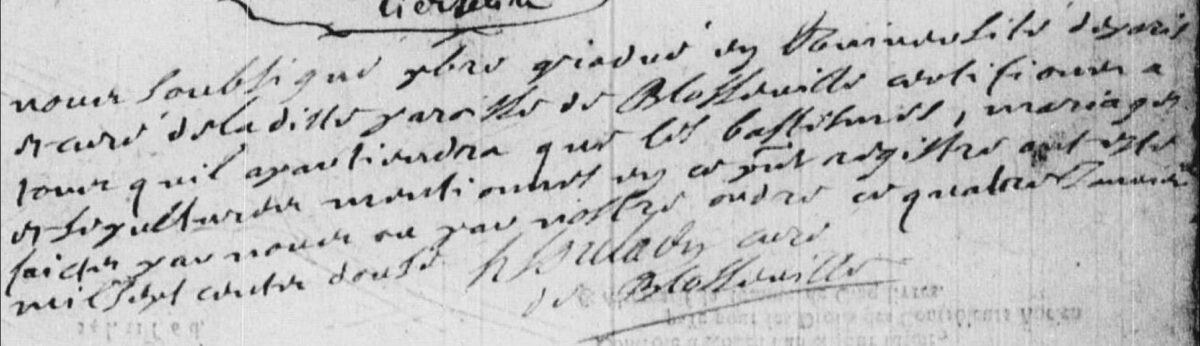

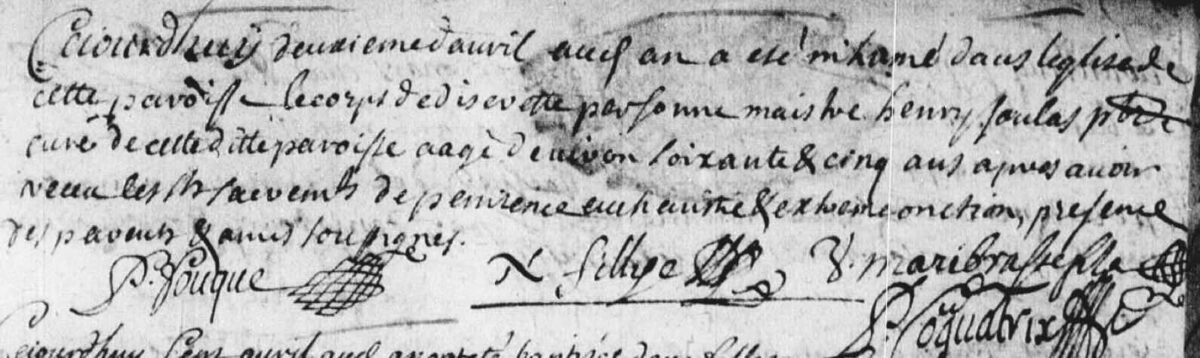

Le sieur curé est Henry SOULAS (1652-1725).

Il naît à Dieppe le 26 juillet 16529ADSM St Jacques de Dieppe. 3 E 999 (1639-1660), vue 149/243, gauche.,fils de Jacques et de Marie FILIE. Il est prêtre gradué de l’Université de Paris. Après la réception de ses grades le 6 Novembre 1677, Jean VERGUS, grand vicaire de Fécamp, le présente à l’Archevêque de Rouen François IV ROUXEL de MÉDAVY le 22 octobre 167810ADSM G. 5231 grades d’Henry SOULAS signifiés en l’abbaye de Fécamp et G. 1671 pour la présentation à la cure. pour occuper la cure de Blosseville après le décès de Zéphyrin MAUGER11La signature de Zéphyrin MAUGER est lisible en 1674 ADSM 3E 273 (1674-1675) vue 8/9 et pour la fin du registre 1675 (1675-1678), vue 4/28. Son acte de décès n’a pas été trouvé dans le registre de Blosseville.. A cette époque le vicaire Pierre de SAINTE-FOY signe la majorité des actes. La première signature d’Henry SOULAS dans le registre est sur un acte d’inhumation le 31 Décembre 1682.

tous qu’il appartiendra que les baptêmes, mariages et sépultures mentionnés en ce présent registre ont été

faites par nous ou par notre ordre ce quatre janvier mille sept cent douze » h SOULAS, curé de Blosseville

Extrait du registre, Blosseville ADSM 4E 3086, vue 17/82.

En 1692 ou début 1693, quelques informations tirées d’un rapport de visite suggèrent une probable divergence d’opinions entre Henry SOULAS et le vicomte de l’époque, à savoir Alexandre II Bouchard (1639-1694); (i) au sujet des pauvres qu’il faut secourir « il y a plusieurs autres pauvres qui se sont présentés pour être cotisés que nous croyons mériter en avoir besoin mais Mr de Blosseville ne l’a pas jugé à propos..», (ii) il refuse de répondre aux questions de l’enquête épiscopale, car ses réponses écrites mettraient en cause le vicomte « se dispense de répondre aux questions…parce qu’il faut parler de Mr de Blosseville pour ne pas donner lieu à ses commentaires…» , (iii) enfin le peu d’aide apportée à « sa pauvre église abandonnée…12ADSM G. 1668.».

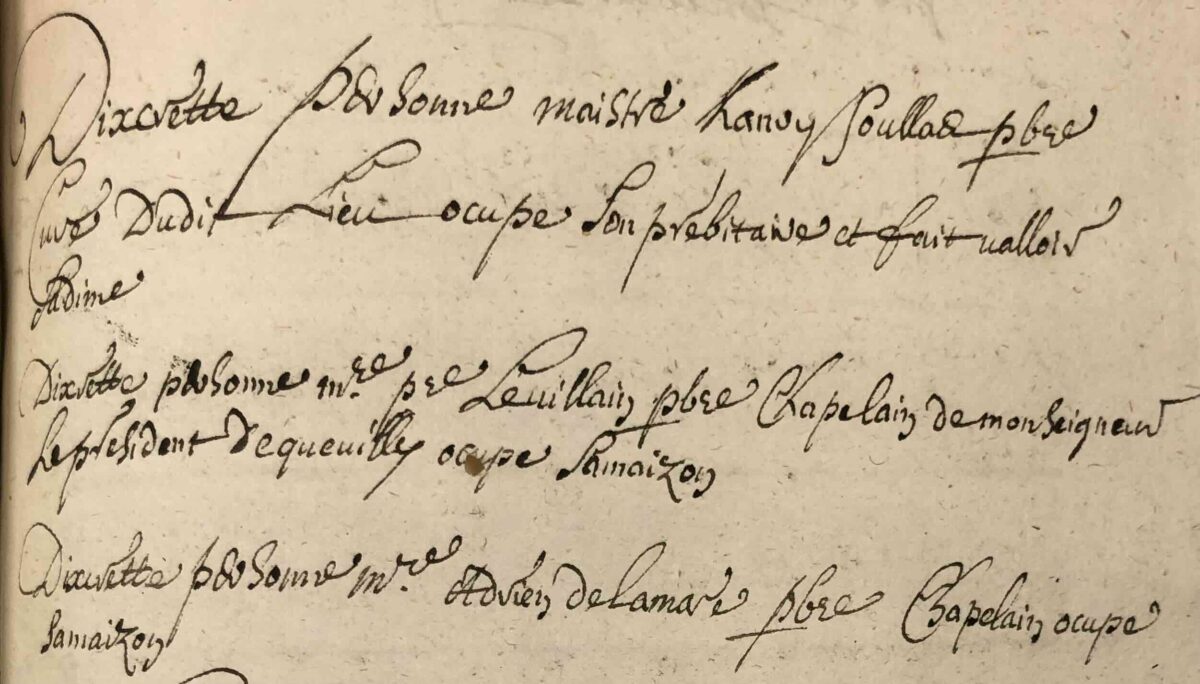

Le chapelain de Monsieur le président de Quevilly.

Le président de Quevilly désigne Claude Bec de Lièvre (1675-1728), marquis de Quevilly, devenu vicomte de Blosseville par son mariage avec Madeleine Bouchard le 13 décembre 1703. Il est qualifié de président depuis sa réception le 24 novembre 1704 comme président à mortier13Mortier : Nom de la coiffure ronde, de velours noir, bordé de galon d’or, que les présidents de parlement portaient dans l’exercice de leur fonction. au Parlement de Rouen à la démission de son père Thomas.14Henri de Frondeville : Les présidents du Parlement de Normandie, 1499-1790 : recueil généalogique établi sur la base du manuscrit Bigot, de la bibliothèque de Rouen. A Lestringant. Rouen. 1953. Notices 59 et 68. Auparavant il était conseiller aux requêtes depuis 1695. Il gardera sa charge de président jusqu’à sa mort en 1728.

Le chapelain est Pierre LEVILLAIN (1650-1725). Il naît à Blosseville le 23 décembre 165015ADSM 3E 273 (1622-1669), vue 66/152., fils de Pierre et Marguerite LE PIOT. Il est qualifié de chapelain du vicomte car ses missions sont de célébrer une messe « tous les premiers du mois » en la Chapelle des Marettes et dans la « chapelle de la maison du seigneur de Blosseville lorsque quelqu’un de la maison de Blosseville y est ».16ADSM. G.1662.Il tient « maison masure avec jardin enclos de murs contenant environ une vergée (environ 1716 mètres carrés), servant de presbytère à peu de distance du cimetière de l’église ».17ADSM 22 J 119.

En 1703, il tient également « au nom de la première portion de Blosseville une acre de terre en labour aux champs (68,66 ares) » en la paroisse du dit St Martin de Veules, pièce appartenant au fief du Rouvray, située à l’Ouest de la voie allant de Veules à Manneville. Il tient également en propre « une petite maison à un étage sise au dit St Nicolas (paroisse) contenant une perche (43 mètres carrés) qu’avait acquise son père en 1651…située en rive droite de la Veules bordée d’un bout par la haute rue tendant à la mer », laquelle fait partie du fief d’Auzouville et Contremoulins18ADSM 1 ER 1422, fief du Rouvray, folio 79 ; fief d’Auzouville et Contremoulins folio 29 verso. .

Notons qu’il existe à l’époque un second chapelain, Adrien Delamare mais qui n’est pas concerné par cette « affaire » du cimetière interdit.

Les frères de la charité de St Martin

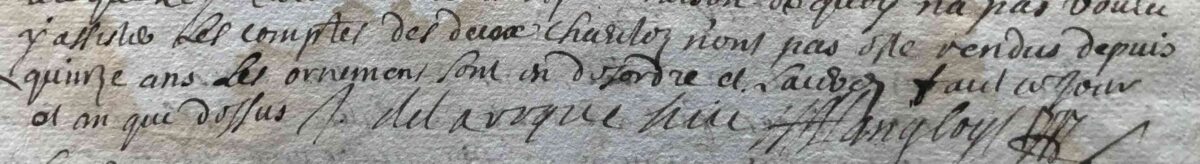

L’ancienneté d’une Charité ou confrérie est attestée par l’approbation le 6 février 147719ADSM G. 9467 folio 8 verso et transcription in MARTIN Abbé. Répertoire des anciennes confréries et charités du diocèse de Rouen approuvées de 1434 à 1610. L Durand et fils, Fécamp 1936, Blosseville p.26 /208. Le droit perçu pour cet acte fut de 45 sols. des « statuts de la Confrérie de Notre Dame, des Saints Martin, Lézin, Antoine, Sébastien, Jean et Nicolas, fondée dans l’église du bienheureux Martin de Blosseville ». La visite du 6 mai 1692 et l’ordonnance établie par l’archidiacre du Petit-Caux, Jean de LA ROQUE-HUE mentionnent l’existence de deux Charités (ci-dessous, illustration). Les statuts de la Charité des Cinq Plaies de septembre 1617, révisés en décembre sont ceux lus par Henry SOULAS le 22 Janvier 1693 en présence des frères servants rassemblés : plusieurs d’entre eux sont des ascendants ou apparentés de ceux qui seront les signataires de la requête de 1713 : Pierre CAVELIER, Laurent …, Marin RIDEL, Jean PRIEUR, Jean COLOMBEL, Jacques RIDEL, Pierre LE VILLAIN, Paul RIDEL, Jacques …, Pierre HUCHON, Pierre BLONDEL, Guillaume BOULAR, Pierre ALLAIS, Jean RIDEL. En revanche, à cette date, le rapport signale que « les statuts de la Charité St Martin St Lézin ne sont pas visibles on dit que Mr de Blosseville en a la clef ».20ADSM G. 1668. Le nombre des frères servants de la Charité des cinq Plaies était passé de 1521Ce chiffre « 15 » est rapporté comme le nombre des effusions du sang du Christ. à 30 entre septembre et décembre 1617. Nous ignorons leur nombre en 1713 pour la Charité St Martin St Lézin.

« Les comptes des deux charités n’ont pas été rendus depuis 15 ans. Les ornements sont en désordre …».

La première signature est celle de Jean De LA ROQUE-HUE, archidiacre du Petit-Caux. ADSM. G. 1665.

La confrérie est composée de frères servants et d’associés, moyennant un droit d’entrée et une cotisation annuelle. Les associés peuvent « être toute personne de l’un ou l’autre sexe pourvu qu’ils soient de bonne vie de conversation 22Conversation ; au vieux sens du mot : « relations d’affaires ou amicales, fréquentation » in cntrl.fr .». Un prêtre désigné par le curé ou lui-même est le chapelain de la confrérie avec une rétribution spécifique. Chaque année, un ou deux maîtres sont élus pour présider aux décisions et assumer la responsabilité des comptes. La présente requête adressée à l’archevêque fait référence au rôle des frères servants pour l’inhumation et le transport des trépassés. Les frères servants portent un chaperon23Les statuts de la Charité des 5 plaies de décembre 1617 stipulent un « chaperon violet avec une croix noire dessus ». Quel était le chaperon en 1713 pour la confrérie St Martin St Lézin ?, large étole posée sur l’épaule gauche, qu’ils ne peuvent porter au delà d’une lieue. L’un d’entre eux est le clocheteur qui va « par les carrefours avertir les frères et soeurs de l’heure de l’enterrement ». D’autres sont chargés de porter les cierges pendant le convoi et l’inhumation. Les obligations sont nombreuses, comme participer aux messes et prières pendant les six mois suivant le décès d’un des leurs : des amendes sont infligées en cas d’absences injustifiées. Parmi les autres missions de la confrérie, mentionnons l’entretien et la décoration de la Chapelle associée à la confrérie, telle la Chapelle des cinq Plaies située dans le transept Sud de l’Eglise.

Les signataires : » trésoriers et habitants«

La Fabrique est l’assemblée des laïcs chargés de gérer le temporel de la paroisse, de collecter les différents revenus (quêtes, rentes, terres…) et d’assurer les différentes dépenses de construction, réparation et décoration ainsi que les frais relatifs au culte et souvent les gages des auxiliaires du curé (vicaire, clerc…). L’emploi ici du pluriel « trésoriers » suggère qu’il s’agit des membres du conseil de Fabrique (conseil des trésoriers)24Goujard, Philippe. Les fonds de fabriques paroissiales. Revue d’histoire de l’Église de France, tome 68, 180, 1982, 99-111. . Le premier signataire, Pierre COQUATRIX (1685-1721), receveur de la Vicomté, est le trésorier à la tête de ce conseil. Cette liste de signataires est une source précieuse pour connaître les personnes composant cette assemblée et ce conseil de la Fabrique à l’époque.

Les deux inhumations « délocalisées »

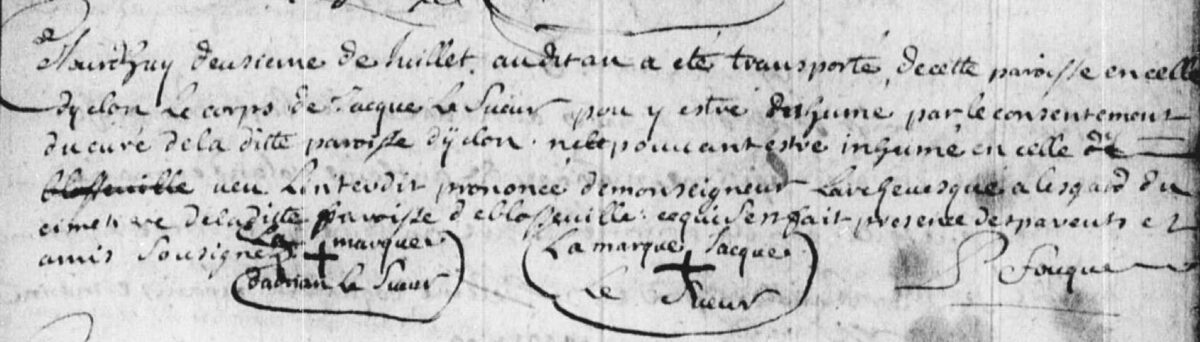

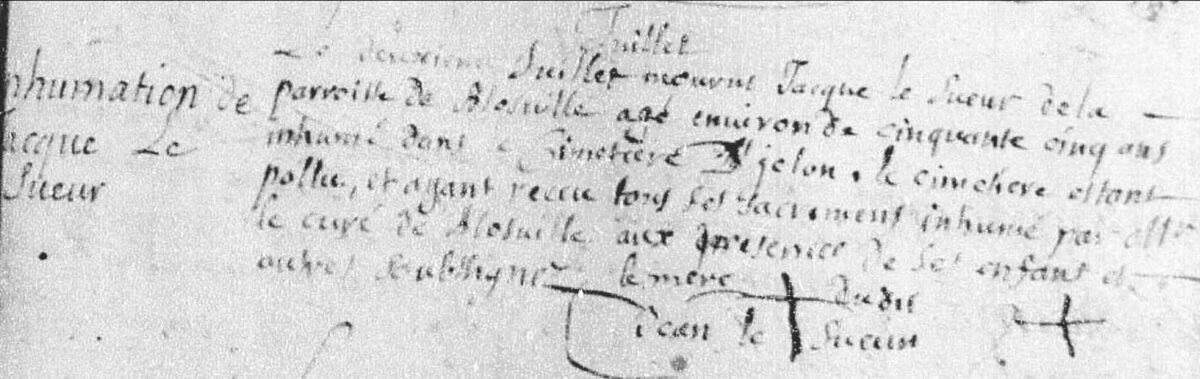

Le décès de Jacques LE SUEUR puis son inhumation à Iclon

Acte du 2 Juillet 1713, ADSM Blosseville, 4E 3086, vue 31/82.

La pollution du cimetière

Le terme « pollu » utilisé dans le registre ci-dessus est le mot utilisé pour pollué25Pollu, ue ou pollué, ée. in A. Dictionnaire Universel. 1690.. A en croire le contenu de la requête, la crainte principale était l’entrée impromptue d’animaux car la clôture « tant de murs de pierre que de porte et fossés … avait été révisée « en sorte qu’il ne peut y entrer aucun bestiaux ailleurs que par les portes au cas qu’elles se trouvasses ouvertes ». Le terme « pollution du cimetière » a une signification précise en droit canonique. Il obligeait à cesser les inhumations lesquelles ne pouvaient reprendre qu’après une « cérémonie de réconciliation » ordonnée par l’évêque en présence des fidèles assemblés. Citons parmi les cas principaux de pollution, les « effusions du corps » à savoir le sang (duel, assassinat etc.) et le sperme. Les excréments, en revanche ne semblent pas une pollution selon le droit canonique mais plutôt une » inconvenance « . Mentionnons, un autre type de pollution canonique : l’enterrement d’un excommunié ou d’un non catholique requérant donc son exhumation avant la réouverture du cimetière26Bertrand, Régis. Le cimetière ancien : les morts parmi les vivants in Aux origines des cimetières contemporains. Sous la direction de Régis Bertrand et Anne Carol. Presses Universitaires de Provence. 2016, p 13-38. .

Jacques LE SUEUR est né le 12 Février 1655, fils de Nicolas et Madeleine MARCHAND. Le 28 Novembre 1675, il épouse Jeanne BREGEOLLE âgée de 25 ans27ADSM Blosseville 3E 273 (1675-1678), vue 3/28.. Six enfants naissent de 1678 à 1689. Neuf jours après son décès, le onze Juillet 1713, leur fille Anne épouse Jean PETIT en l’église d’Iclon28ADSM Angiens (Iclon) 4E 3359 (1700-1718), vue 57-58/75.. Son épouse décède le 22 Avril 1722, ses fils Jean et Jacques signent l’acte29ADSM Blosseville 4E 3086 (1720-1729), vue 29/126..

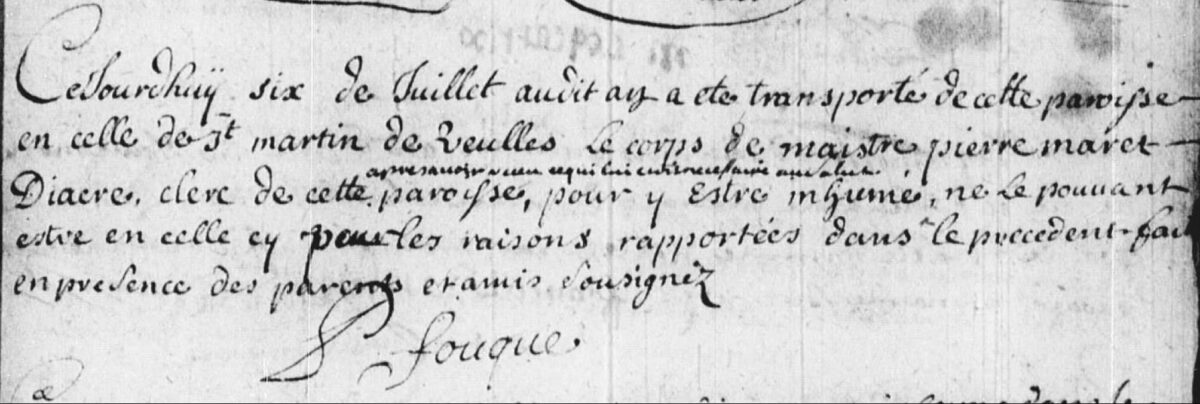

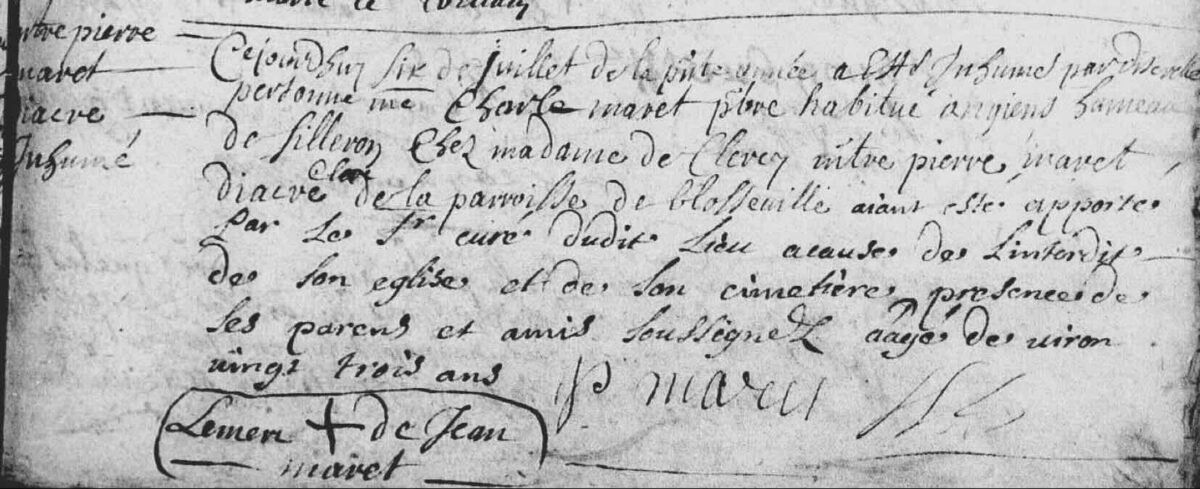

Le décès de Pierre MARET puis son inhumation à Veules

ADSM Blosseville, 4E 3086 vue 31/82.

Pierre MARET naît le 2 septembre 1690 de Pierre, (fils de Jean et Marie LETELLIER) et Marie Angélique BOULAIS (fille de Jean et Susanne COQUATRIX) mariés le 24 février 168830ADSM Blosseville 3 E273 (1685-1691), vue 26/48 (mariage parents) et sa naissance, vue 38/48..Le 25 mai 1710, sa mère Marie Angélique décède à l’âge de 40 ans31ADSM Blosseville 4E 3086 (1710-1719), vue 4/82.. Le 9 Août 1710, on trouve sa première signature sur le registre en qualité de prêtre pour une inhumation. Sa qualité de clerc laisse supposer qu’ il enseigne les enfants de la paroisse, du moins les garçons. Le 19 septembre 1718, son père se remarie avec Marie ANDRIEU également veuve32ADSM Blosseville 4E 3086 (1710-1719), vue 67/82. et décède à 72 ans le 29 Décembre 173133ADSM Blosseville , 4E 3087 (1729-1739), vue 25/120..

Pierre FOUQUE (1693-1741). Les deux actes émanant de la paroisse de Blosseville pour attester du transport des corps (cf., ci-dessus) portent la signature de Pierre FOUQUE, alors sous-diacre. L’examen du registre trouve sa première signature le 20 Septembre 1711. Il est né le 5 Octobre 1693, fils de Martin FOUQUE (un des signataires de la requête, cf. sa notice biographique) et de Jeanne LEVILLAIN de la paroisse d’Angiens mariés le 25 Octobre 169234ADSM Blosseville 4E3086 (1693-1694), vue 7/14.. Son parrain est Pierre LEVILLAIN, le chapelain (cf., ci-dessus). Devenu chapelain à son tour, il décède le 21 juillet 174135ADSM Blosseville 4E 3087 (1740-1749), vue 28/167..

Le contexte

Le cimetière et les inhumations

Les corps étaient inhumés soit dans le cimetière, soit sous les dalles de l’église. A titre d’exemple, pendant les deux années 1711-1712, les 42 inhumations dans la paroisse de Blosseville, se répartissent en 27 dans le cimetière et 15 dans l’église. La défense d’enterrer dans les églises, sauf droit de sépulture particulier, sera décrétée en décembre 175436Houard, David (1725-1802). Dictionnaire analytique, historique, étymologique, critique et interprétatif de la Coutume de Normandie.Tome 1. p 232. Rouen, Le Boucher libraire 1780..

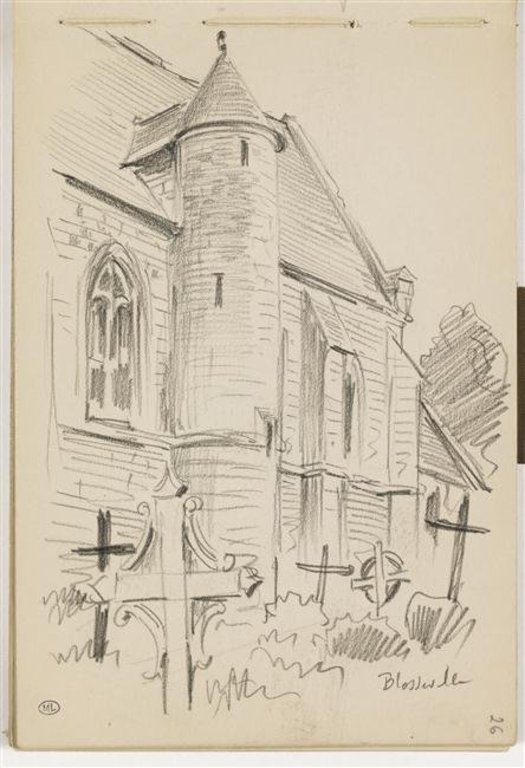

A l’époque considérée, les cimetières n’ont pas l’aspect actuel. En l’absence de description spécifique du cimetière de Blosseville en 1713, on peut se référer aux propos généraux de Régis BERTRAND « le cimetière de la plupart des régions de France semble avoir eu, au moins à la fin du XVII ème et au XVIII ème l’aspect d’un champ ou même d’un terrain vague et sa caractéristique est l’absence de repères d’inhumations explicites, c’est à dire de tombeaux37Bertrand, Régis. Les cimetières villageois français du XVI ème au XIX ème siècle in Le cimetière au village dans l’Europe médiévale et moderne. Presses Universitaires du Midi. Dir Cécile Treffort. 2015. p. 61-81. phttps://doi.org/10.4000/books.pumi.9790. ».

Remarquons toutefois qu’au moins deux dalles étaient dans le cimetière à cette époque. En effet, DERGNY en 1901 écrit « Mr l’abbé CAPRON a découvert dans le cimetière deux dalles tumulaires en grès que recouvrait une épaisse couche de terre »38Dergny, Dieudonné (1830-1902) : Les épaves du passé. Arrondissement d’Yvetôt, deuxième partie. Monfort ed. Brionne, 1901, réédition 1981, p.158.. Marie Elie Zéphirin CAPRON (1850-1935) avait pris ses fonctions de curé à Blosseville à l’été 1897. Ces deux dalles qui datent de 1622 et 1624 ont été transportées dans l’église où chacun aujourd’hui peut les déchiffrer.

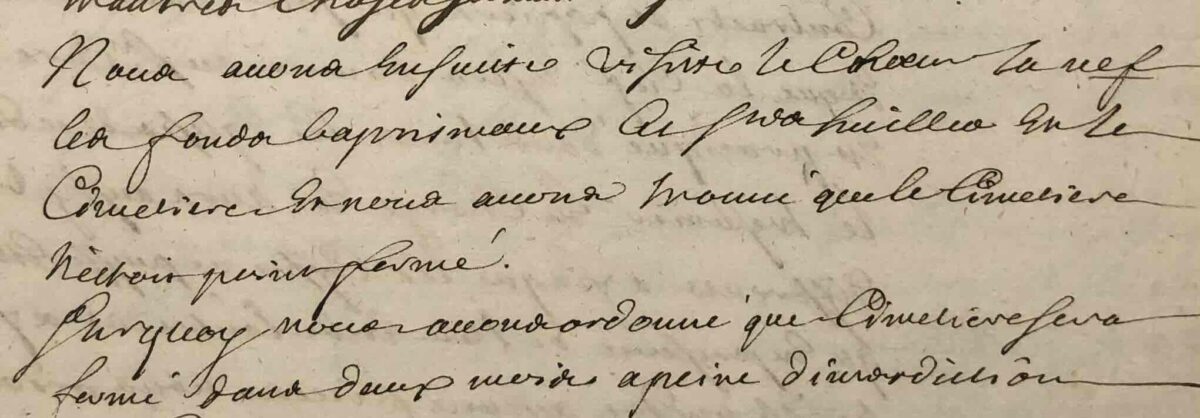

La clôture du cimetière et les visites épiscopales précédentes

Les visites au temps de Mgr COLBERT (1655-1707).

En 1681, Jacques Nicolas COLBERT, fils du ministre, est nommé co-adjuteur39A cette date son titre est Archevêque et Primat de Carthage, coadjuteur de Rouen. ASDSM, G. 1665, N° 82. de l’archevêque de Rouen François ROUXEL de MÉDAVY. Il entreprend alors de visiter tour à tour les paroisses du diocèse. L’inspection du cimetière est systématique, exigeant qu’il soit parfaitement clos. En moyenne, selon le recensement effectué par Philippe Goujard, cette obligation de clôture n’est pas respectée dans 27 % des paroisses du diocèse de Rouen. Le pourcentage de cimetières mal clos semble d’ailleurs plus élevé dans le pays de Caux, avec une disparité selon les doyennés. Ainsi dans le doyenné de Canville qui nous concerne, 36 % des cimetières sont mal clos à comparer toutefois au 53% du doyenné de St Romain40Goujard, Philippe. Un catholicisme bien tempéré. La vie religieuse dans les paroisses rurales de Normandie 1680-1789. Paris, ed du CTHS,1996, p 95 et p. 267/477..

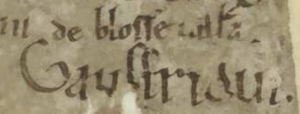

Ainsi le 15 Juin 1683, Mgr COLBERT à l’issue de sa visite à Blosseville donne un délai de deux mois pour clore le cimetière sous peine d’interdiction. Henry SOULAS signe le compte rendu de cette visite (cf., ci-dessous).

Les 3 signatures sont en haut Henry SOULAS, en dessous de gauche à droite ; Pierre de SAINTE FOY ( vicaire), Martin MICHEL, (clerc).

En 1687, Mgr COLBERT adresse un questionnaire41Michel JOIN-LAMBERT. La pratique religieuse dans le diocèse de Rouen sous Louis XIV. Annales de Normandie, 1953, 247-274, voir p. 260-262. aux curés pour préparer ses visites. Parmi les 140 questions, plusieurs concernent le cimetière : (103) Ne fait-on rien dans l’église ou le cimetière qui indigne de la sainteté des lieux ? (104) Ne se passe-t-il rien la nuit de Noël, la veille des Morts ni dans d’autres temps qui soit indécent ? (111) Ne joue-t-on pas dans le cimetière ? (112) N’y fait-on pas des danses ?

A partir de 1691, devenu archevêque, Mgr COLBERT reprit la pratique des calendes faisant venir à lui tous les curés du diocèse, doyenné par doyenné. Ainsi le registre de la Grande Calende de l’Archevêché, du 2 Mai 169142ADSM G. 728 : ordonnance p. 49, rapport p. 54., stipule à nouveau « le cimetière doit être interdit si il n’est pas clos dans un mois ». L’année suivante, à l’issue de sa visite à Blosseville le 6 mai 1692, Jean de la ROQUE HUE, archidiacre du Petit Caux, ne mentionne aucun désordre du cimetière43ADSM G. 1665..

Un Edit de 1695, dans son article 22, explicite à qui revient la responsabilité de la clôture des cimetières « seront tenus les habitants desdites paroisses d’entretenir et de réparer la nef des églises et la clôture des cimetières et de fournir aux curés un logement convenable 44Bertrand, Régis. Avant la gestion communale, les cimetières d’Ancien régime in Cimetières et Patrimoine funéraire. Etude protection valorisation. Isabelle Duhau, Guénola Groud. 2020. Collection l’Inventaire : téléchargeable sur https : // www. culture. gouv.fr/».

Comprendre l’interdiction de 1713

En 1713, les paroissiens de Blosseville sont donc bien informés de cette nécessité de clore le cimetière, essentiellement pour prévenir le passage des animaux qui peuvent souiller le cimetière. Ils savent répondre au mandement de l’archevêque Mgr D’AUBIGNE et réparent en quelques jours les défauts de clôture. Le motif d’une « pollution » du cimetière telle qu’elle figure dans le certificat du décès du sieur LE SUEUR n’est pas recevable par les paroissiens car la réparation a été effectuée. Le contenu de la requête et le rapport du doyen de Canville sont explicites. Il s’agit essentiellement d’un conflit au sujet de la porte dévolue au seul chapelain du vicomte, Pierre LEVILLAIN pour passer de son domicile au cimetière. Le curé SOULAS, qui détient l’autorité ecclésiastique de la paroisse, prétend la faire boucher. Nous n’avons pas d’autre élément pour évoquer un possible conflit interpersonnel entre les deux prêtres qui coexistent depuis plus de trente ans dans la paroisse…

Cette porte, source de discorde, où était-elle située ? Nous savons (cf., ci-dessus) que la maison occupée par le chapelain LEVILLAIN a un jardin entourée de murs, que cette porte de « temps immémorial » est dans un mur « adjacent » du cimetière. Le plan dont nous disposons a été établi plus de cent ans après cet épisode. Deux hypothèses sont possibles pour la maison et le jardin ; soit à l’Ouest, soit au Nord (cf plan ci-dessous). Seule la reconstitution de la succession des titres de propriété pourrait permettre d’en savoir plus.

Au Sud, (bas) l’actuelle rue du fond de Tumpot, à l’Ouest (gauche) le chemin Barbaret.

En 1713, le chapelain Pierre LEVILLAIN occupe une maison sur un terrain (correspondant à la parcelle 262 ou 266 ?) séparée du cimetière par un mur. Extrait du cadastre dit Napoléonien, section C (1827) réorientée.

L’épilogue

L’année suivante, le 3 juin 1714, Mgr d’AUBIGNÉ, à l’issue de sa visite, n’a aucune remarque à faire concernant le cimetière. En revanche, plusieurs lignes mentionnent explicitement les plaintes et accusations des habitants à l’égard du curé, avec comme phrase finale « toute la paroisse a paru soulevée contre lui ». Henry SOULAS signe ce rapport qui lui est très défavorable45ADSM. G. 738, pages 46-48..

Henry SOULAS décède le 2 avril 1717

ADSM Blosseville 4E 3086, vue 59/82.

Pierre LEVILLAIN décède le 11 novembre 1725

« ce jourd’hui onzième d’octobre 1725 a été inhumé dans le cimetière de cette p. par monsieur le curé de la Chapelle du consentement de monsieur le curé du lieu le corps de m.. Pierre LE VILLAIN âgé d’environ 74 ans en son vivant prêtre chapelain après avoir reçu les sacrements de l’église présence des parents et amis soussignés »46ADSM Blosseville 4E 3086 (1720-1729), vue 80/126..

Musée du Louvre, Département des Arts graphiques, RF 11187, 52 – https://collections.louvre.fr/ark:/53355/cl020026681 – https://collections.louvre.fr/CGU. C

Auteur : Didier HANNEQUIN

Références

- 1Le manuscrit principal est un feuillet double (ADSM G. 1671). La transcription est adaptée pour l’orthographe et la syntaxe, les abréviations sont développées.

- 2Les 1388 paroisses du diocèse de Rouen, avant la Révolution, étaient réparties en des circonscriptions ecclésiastiques, à savoir six archidiaconés divisés en vingt-huit doyennés. L’archidiaconé du Petit-Caux était divisé en trois doyennés Brachy, Bacqueville et Canville, la paroisse de Blosseville appartenant à ce dernier. ADSM série G, introduction.

- 3« le lestre » dans le manuscrit : « estre » est défini comme « cour, lieu fermé et à découvert » dans Du Cange, Glossaire françois faisant suite au Glossarium mediae et infimae latinitatis. Tome 1. 1879. Le sens de aître « cimetière entourant l’église » date de 1100. A titre d’exemple, l’aître Saint-Maclou de Rouen (CNTL, cnrtl.fr).

- 4Fossé désigne le talus effectué à partir de la terre extraite du creux fait à son pied.

- 5« A la réserve », expression signifiant « excepté », cf., Furetière A. Dictionnaire Universel. 1690.

- 6ADSM G. 1676 et G.9631, folio 37 : références dans Abbé A. Maurice, 1F12, p. 192.

- 7Erreur de mois manifeste, compte tenu des évènements datés précédemment. Son texte est rédigé à la suite du mandement de l’archevêque sur le même feuillet.

- 8Claveau, actuellement terme d’architecture pour une pierre conique pour fermer une voute (clef de) ; du latin clavellus, diminutif de clavis, clef. Désigne probablement ici un morceau de fer pointu et plat. Rey A. Dictionnaire Historique,T1, 1999, et Furetière A. Dictionnaire Universel. 1690.

- 9ADSM St Jacques de Dieppe. 3 E 999 (1639-1660), vue 149/243, gauche.

- 10ADSM G. 5231 grades d’Henry SOULAS signifiés en l’abbaye de Fécamp et G. 1671 pour la présentation à la cure.

- 11La signature de Zéphyrin MAUGER est lisible en 1674 ADSM 3E 273 (1674-1675) vue 8/9 et pour la fin du registre 1675 (1675-1678), vue 4/28. Son acte de décès n’a pas été trouvé dans le registre de Blosseville.

- 12ADSM G. 1668.

- 13Mortier : Nom de la coiffure ronde, de velours noir, bordé de galon d’or, que les présidents de parlement portaient dans l’exercice de leur fonction.

- 14Henri de Frondeville : Les présidents du Parlement de Normandie, 1499-1790 : recueil généalogique établi sur la base du manuscrit Bigot, de la bibliothèque de Rouen. A Lestringant. Rouen. 1953. Notices 59 et 68.

- 15ADSM 3E 273 (1622-1669), vue 66/152.

- 16ADSM. G.1662.

- 17ADSM 22 J 119.

- 18ADSM 1 ER 1422, fief du Rouvray, folio 79 ; fief d’Auzouville et Contremoulins folio 29 verso.

- 19ADSM G. 9467 folio 8 verso et transcription in MARTIN Abbé. Répertoire des anciennes confréries et charités du diocèse de Rouen approuvées de 1434 à 1610. L Durand et fils, Fécamp 1936, Blosseville p.26 /208. Le droit perçu pour cet acte fut de 45 sols.

- 20ADSM G. 1668.

- 21Ce chiffre « 15 » est rapporté comme le nombre des effusions du sang du Christ.

- 22Conversation ; au vieux sens du mot : « relations d’affaires ou amicales, fréquentation » in cntrl.fr .

- 23Les statuts de la Charité des 5 plaies de décembre 1617 stipulent un « chaperon violet avec une croix noire dessus ». Quel était le chaperon en 1713 pour la confrérie St Martin St Lézin ?

- 24Goujard, Philippe. Les fonds de fabriques paroissiales. Revue d’histoire de l’Église de France, tome 68, 180, 1982, 99-111.

- 25Pollu, ue ou pollué, ée. in A. Dictionnaire Universel. 1690.

- 26Bertrand, Régis. Le cimetière ancien : les morts parmi les vivants in Aux origines des cimetières contemporains. Sous la direction de Régis Bertrand et Anne Carol. Presses Universitaires de Provence. 2016, p 13-38.

- 27ADSM Blosseville 3E 273 (1675-1678), vue 3/28.

- 28ADSM Angiens (Iclon) 4E 3359 (1700-1718), vue 57-58/75.

- 29ADSM Blosseville 4E 3086 (1720-1729), vue 29/126.

- 30ADSM Blosseville 3 E273 (1685-1691), vue 26/48 (mariage parents) et sa naissance, vue 38/48.

- 31ADSM Blosseville 4E 3086 (1710-1719), vue 4/82.

- 32ADSM Blosseville 4E 3086 (1710-1719), vue 67/82.

- 33ADSM Blosseville , 4E 3087 (1729-1739), vue 25/120.

- 34ADSM Blosseville 4E3086 (1693-1694), vue 7/14.

- 35ADSM Blosseville 4E 3087 (1740-1749), vue 28/167.

- 36Houard, David (1725-1802). Dictionnaire analytique, historique, étymologique, critique et interprétatif de la Coutume de Normandie.Tome 1. p 232. Rouen, Le Boucher libraire 1780.

- 37Bertrand, Régis. Les cimetières villageois français du XVI ème au XIX ème siècle in Le cimetière au village dans l’Europe médiévale et moderne. Presses Universitaires du Midi. Dir Cécile Treffort. 2015. p. 61-81. phttps://doi.org/10.4000/books.pumi.9790.

- 38Dergny, Dieudonné (1830-1902) : Les épaves du passé. Arrondissement d’Yvetôt, deuxième partie. Monfort ed. Brionne, 1901, réédition 1981, p.158.

- 39A cette date son titre est Archevêque et Primat de Carthage, coadjuteur de Rouen. ASDSM, G. 1665, N° 82.

- 40Goujard, Philippe. Un catholicisme bien tempéré. La vie religieuse dans les paroisses rurales de Normandie 1680-1789. Paris, ed du CTHS,1996, p 95 et p. 267/477.

- 41Michel JOIN-LAMBERT. La pratique religieuse dans le diocèse de Rouen sous Louis XIV. Annales de Normandie, 1953, 247-274, voir p. 260-262.

- 42ADSM G. 728 : ordonnance p. 49, rapport p. 54.

- 43ADSM G. 1665.

- 44Bertrand, Régis. Avant la gestion communale, les cimetières d’Ancien régime in Cimetières et Patrimoine funéraire. Etude protection valorisation. Isabelle Duhau, Guénola Groud. 2020. Collection l’Inventaire : téléchargeable sur https : // www. culture. gouv.fr/

- 45ADSM. G. 738, pages 46-48.

- 46ADSM Blosseville 4E 3086 (1720-1729), vue 80/126.

Je suis sidéré par la qualité de ce travail . C’est passionnant .Bravo . Encore s’il te plait …