Dans le choeur de l’Eglise Saint-Martin Saint-Lézin de Blosseville, le soufflet1Soufflet : en histoire de l’architecture, par analogie s’emploie pour un élément de forme proche du trèfle à 4 feuilles. in Rey, A. Dictionnaire Historique de la langue française. Tome 3. Ed Le Robert. 5ème édition 2019. trilobé de la baie 1, au dessus du vitrail de St Martin, présente dans un écu les armoiries de deux familles témoignant du mariage en 1606 d’Alexandre Bouchard (1564-1634) et de Rachel Du Moucel (>1565-1637), héritière de la vicomté de Blosseville. Cet article s’intéresse spécifiquement au lion qui parmi tous ceux des armoiries des Bouchards2L’orthographe varie pour la lettre finale entre Bouchart et Bouchard, selon le type de documents : (i) écrits par d’autres (par exemple les tabellions, prédominance de « d »), (ii) les signatures des différents intéressé(e)s (prédominance de « t » ), (iii) selon les générations, (iv) la personne elle-même pouvant utiliser les deux graphies. Pour faciliter l’indexation de tous les membres de cette grande famille et nous avons retenu « Bouchard ».,a la singularité d’être surmonté d’une étoile.

Description, authenticité et variantes

Description

Le lion de couleur jaune d’or occupe la moitié rouge de l’écusson. Il est en mouvement, cambré, à la verticale, une seule patte est au sol. Le corps et la tête sont de profil. Ses griffes paraissent sorties et de même couleur que le corps. La langue est franchement sortie et pointe vers le haut : elle est de couleur rouge. La queue redressée en S est terminée d’une houppe3D’autres termes se rencontrent : pinceau, toupet, panache.qui se dirige en dehors de l’échine. L’étoile qui surplombe la tête est jaune d’or.

Description héraldique

Quelques notions d’héraldique4L’héraldique (cf., le héraut) est l’étude des armoiries. Les armoiries sont des marques en couleurs dont la disposition et la forme désignent l’identité d’une personne, d’une famille, d’une corporation ou d’une collectivité ; elles sont peintes, gravées ou sculptées sur différents supports, écu, sceau, armure, bannière…Le blason est l’ensemble des couleurs, des figures et des règles (la grammaire) régissant le langage héraldique. sont utiles pour lire les auteurs ayant précédemment décrit ce vitrail. Les couleurs en armoirie s’appelle émaux et sont dénommées de la manière suivante pour celles ici concernées ; d’or pour jaune de gueules (rouge), d’argent (blanc) d’azur (bleu). Le lion est dit rampant, signifiant, au contraire du sens commun, qu’il se dresse prêt à bondir pour ravir (rapiens) une proie. Sa tête est de profil et sa langue sortie est d’un émail (couleur) particulier justifiant le qualificatif de lion lampassé, en l’occurrence de gueules (rouge). Ses griffes sorties justifient le qualificatif de lion armé, bien qu’elles ne soient pas d’une couleur distincte5Gheusi, Pierre-Barthélemy (1865-1943). Le blason. Théorie nouvelle de l’art héraldique. Traité complet de la science des armoiries d’après les règles et les figures du Moyen Âge, avec les dessins de l’auteur. 1933. Maurice Darantière Ed. « Source gallica.bnf.fr / BnF »..Le lion héraldique médiéval tourne la houppe de sa queue vers l’échine se différenciant ainsi du léopard. En revanche, à partir de la Renaissance6Rietstap, Johannes Baptista (1828-1891). Armorial général. tome I. Deuxième Edition. 1884-1887, cf., p. XXV du Dictionnaire des termes du blason. Accessible via Gallica., la disposition telle que la voyons ici est devenue plus fréquente. En conclusion, ce lion obéit donc aux critères essentiels d’un lion héraldique de son temps.

Ce dessin héraldique n’a rien de naturaliste : il reprend un lion ornemental stéréotypé rencontré dans l’art mésopotamien du troisième millénaire avant notre ère. Le lion est l’animal de prédilection des armoiries et la figure la plus employée du blason. Au XVII ème siècle, 7-8% des armoiries françaises ont un lion comme figure principale7Pastoureau Michel. Traité d’héraldique. 2003, Picard Editeur. 4 ème édition, cf., p. 136-139..

Description du XIX ème siècle

L’abbé Cochet en 1849 fait une description sommaire « l’écu du sommet est mi-partie8« parti(e) » signifie la séparation verticale de l’écu en deux moitiés. de gueules et d’azur avec lion, trois merlettes et chevron d’or », sans mention de l’étoile9Cochet l’abbé : Les églises de l’arrondissement d’Yvetot, tome 2, deuxième édition, 1853, p 54..

En 1860, F-N Leroy écrit « un superbe écusson parti, 1° de gueules, au lion d’or armé et lampassé, ayant sur la tête une étoile d’or, 2° et d’azur, au chevron d’or, accompagné de trois merlettes d’argent posées 2 et 1».10Leroy François-Noël. Essai sur les vitraux de Blosseville-es-plains, Essai sur les vitraux de Bosville. Paris, Didron, Rouen, Lebrument, Libraire, Mignard Imprimeur Rouen. 1860, cf., p. 21/127.

Dans son dessin (cf., ci-dessus), la position de l’étoile est conforme. Etonnamment, la queue du lion est tournée vers l’échine. Il s’agit manifestement d’une libre interprétation comme d’ailleurs son dessin des merlettes qu’il affuble de bec et pattes alors que la merlette héraldique, qui n’est pas un oiseau réel, par définition, en est dépourvue. Leroy a utilisé le code couleur de la gravure qui nous assure que les couleurs sont bien celles d’aujourd’hui tant pour le lion que l’étoile. Ainsi l’or est représenté par des points et l’argent par une surface unie dépourvue de hachures, de gueules (rouge) par des traits verticaux, d’azur (bleu) par des traits horizontaux.

En 1901, D. Dergny décrit « On voit … un écusson mi-parti de gueules, au lion d’or, surmonté d’une étoile, qui est Bouchard, mi-parti d’azur, au chevron d’or, accompagné de trois merlettes d’argent, 2 en chef, 1 en pointe qui est Du Moucel »11Dergny Dieudonné. Les épaves du passé. Arr. Yvetot (Part 2). 1901. Réédition Gérard Monfort, 27800, Brionne. 1981. cf.,p. 154-155..

L’estampe de la Bibliothèque Nationale

Le mot estampe désigne le résultat de l’impression d’une gravure, son tirage. La gravure désigne la plaque de métal ou tout autre matériau sur laquelle le dessin est réalisé à l’aide d’un outil tranchant tel un burin. La Bibliothèque Nationale conserve une estampe12BnF. Richelieu. Estampes et photographie. PC-5-FOL. Notice FRBNF46067564. des armes d’Alexandre Bouchard imprimée à partir de la gravure réalisée par Léonard Gaultier en 1612.

Description matérielle. burin ; 20,8 X 19 cm.

Au dessus de l’ écu, le timbre13Le timbre est un terme générique désignant ce qui se place au dessus de l’écu des armes : on distingue ainsi le casque ou heaume, le cimier qui regroupe les figures ou objets portés sur le casque, les lambrequins qui sont les étoffes découpées voltigeant autour du casque. consiste en un heaume d’où sort une tête de lion identique à celle de l’écu. Le heaume est entouré d’amples lambrequins. L’écu est tenu par deux enfants (jumeaux), chacun posant une main au dessus et l’autre sur le côté. La nom de l’artiste L. Gaultier Sculp. et la date 1612 sont gravées au bord inférieur.

La notice reprend les notes manuscrites de P-J Mariette (1694-1774) « Deux génies supportant les armoiries d’Alb. Bouchart, conseiller au Parlement de Rouen, gravé en 1612 »14Notes manuscrites de Pierre-Jean Mariette (1694-1774), tome 3, folio 248, conservées au Département des Estampes et de la Photographie de la BnF.. L’interprétation « Au lion rampant en chef, une etoille sur champ d’azur » est erronée quant à la couleur attribuée. En effet, l’auteur de la notice semble avoir lu les traits horizontaux du champ de l’écu selon un code couleur de la (cf., supra) qui n’existait pas à l’époque de cette gravure. Henri Bouchot explique ainsi « qu’ avant 1638, les blasons gravés ne comportent pas d’indication des émaux par tailles ou pointillés. En d’autres termes, les stries conventionnelles adoptées par les héraldistes dans les blasons gravés ne se trouvent jamais dans les travaux de Léonard Gaultier…»15Henri Bouchot. Les ex-libris et les marques de possession du livre ». Paris, Edouard Rouveyre, Ed.1891, 107p., cf., p. 30-33.. Ainsi cet écu est bien compatible avec celui que nous observons à Blosseville dans la baie 1.

Cette notice est la N°132 parmi les pages consacrées à Léonard Gaultier dans l’inventaire du fonds français des graveurs du XVII ème siècle16Bibliothèque Nationale, cabinet des estampes. Inventaire du fonds français des graveurs du XVII par Roger-Armand Weigert.Tome IV, pp 415-549.. Léonard Gaultier (1561-1635), graveur de Henri III, Henri IV, Marie de Médicis et Louis XIII, travailla exclusivement au burin et produisit une oeuvre considérable. Neuf cent-quatre-vingt oeuvres sont répertoriées et 1421 ressources recensées par la BnF. Parmi ces oeuvres, signalons la gravure du portrait d’Alexandre Bouchard en 1613 à partir d’un tableau de Daniel Dumonstier.

Comparaison entre l’estampe originale et le lion de la baie 1

Au jeu des différences entre cette estampe originale et le lion de la baie 1, citons (i) la queue du lion de l’estampe qui est nouée de deux houppes supplémentaires vers son milieu, (ii) la répartition des pointes de l’étoile et la situation par rapport à la tête du lion, (iii) les griffes plus ostensiblement sorties à chaque patte, (iv) les genoux agrémentés de touffes de poils bien distincts alors qu’ils paraissent appendus en masse dans le vitrail.

Un atlas appartenant à Alexandre Bouchard

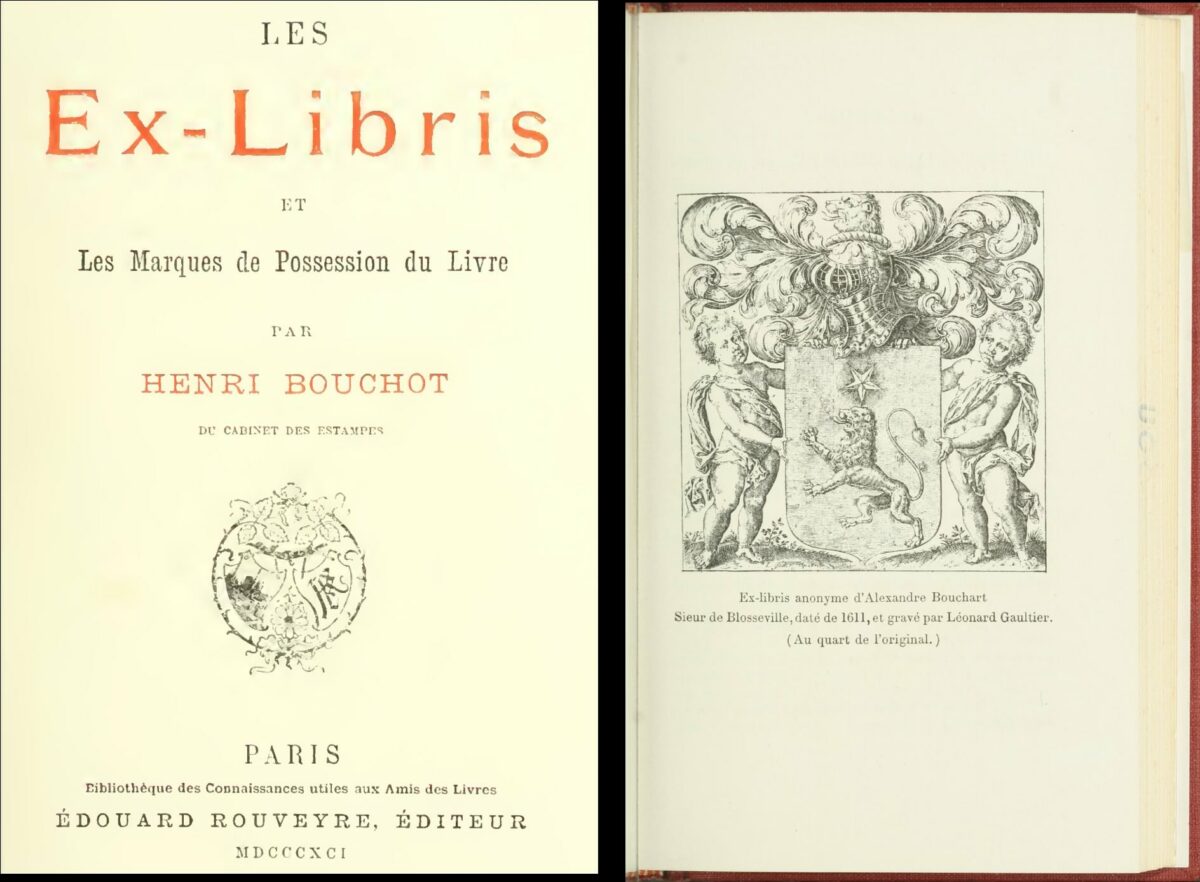

En 1891, Henri Bouchot (1849-1906) relate les premières réalisations d’ex-libris (marques de livres) par des artistes graveurs comme Léonard Gaultier. Il est remarquable que les deux premiers exemples concernent des rouennais « la formule invariable, bientôt devenue classique et de tradition chez eux consistait à mettre un écu en accolade au centre de la planche, à le timbrer d’un heaume ciselé, damasquiné, à l’envelopper de lambrequins extraordinaires. De chaque côté, soit des hommes soit des animaux servaient de supports et s’appuyaient sur un terrain arrangé et creusé de façon à laisser une place à la pointe de l’écusson et aux colliers des ordres. Lorsque le président Faucon de Ris mourut à Rouen, on décora d’une estampe de ce genre l’éloge mortuaire, le tumulus que lui consacraient ses parents. Et peu d’années après, Léonard Gaultier, ayant à graver pour Alexandre Bouchart un ex-libris d’in-folio (1611), s’en tiendra strictement à la formule admise, sans y ajouter rien d’autre…»

Henri Bouchot. Les ex-libris et les marques de possession du livre. Paris, Edouard Rouveyre, Ed.1891.

Montage : Page titre du livre d’ H. Bouchot et page 31 ouverte, reproduisant l’ex-libris d’Alexandre Bouchard.

Nous retrouvons donc l’estampe utilisée comme ex libris. Il est probable que le » 1611 » résulte d’une lecture difficile de la date, laquelle est parfaitement lisible (1612) sur l’original de l’estampe qui est quatre fois plus grand.

« L’ex-libris d’Alexandre Bouchart fut-il primitivement inséré dans le texte d’un ouvrage, puis tiré à part et employé en marque de possession ? La vérité est qu’on le retrouve collé au plat verso d’un Ptolémée, au département des estampes de la Bibliothèque nationale. Après l’ex-libris d’Alboise d’Autun, cette estampe rare de Léonard Gaultier, décorée de figures, très finement travaillée et datée de 1611, serait donc le second spécimen français connu ; c’est sinon la meilleure, du moins la plus importante de toute la série d’oeuvres similaires au dix-septième siècle, et personne ne l’avait indiquée encore ».

Le livre possédé par Alexandre Bouchard était un atlas de Ptolémée (Claude, 100-170) imprimé en grec et latin avec des cartes gravées par Gérard Mercator (1512-1594) dans l’édition de 1605 à Amsterdam. Ainsi, nous en savons plus sur les domaines d’intérêt d’Alexandre Bouchard. Nous sommes curieux de savoir quels étaient les autres ouvrages de sa bibliothèque et combien portaient la même marque de possession !

La copie maladroite du lion étoilé

Au tympan de la baie 3, au dessus du vitrail de la Déploration du Christ, l’écu est surprenant. Alors que les merlettes ressemblent à celles de la baie 1, le lion diffère du modèle à bien des égards. Sa posture verticale n’est compatible ni avec l’anatomie d’un lion ni avec les critères d’un lion héraldique. Le restaurateur paraît l’avoir dessiné à horizontal avant de le redresser. Même dans cette hypothèse, ce lion n’obéirait pas aux critères héraldiques d’un fauve couché dont la tête est censée reposer sur les pattes antérieures et les pattes arrières être repliées sous le corps17Gheusi, Pierre-Barthélemy (1865-1943) op. cit.. De plus, la bouche et l’oeil sont clos et la disposition dans l’écu est en miroir de celle de la baie 1. Enfin l’étoile comporte six rais au lieu de cinq. En 1860, F-N Leroy n’a ni décrit ni dessiné ce lion, se contentant d’un commentaire « nous dirons en passant que cet écusson a subi une maladroite réparation ; outre que la couleur des émaux est plus terne que celle des verres primitifs, le lion qui doit regarder à gauche a la face tournée du côté opposé ».

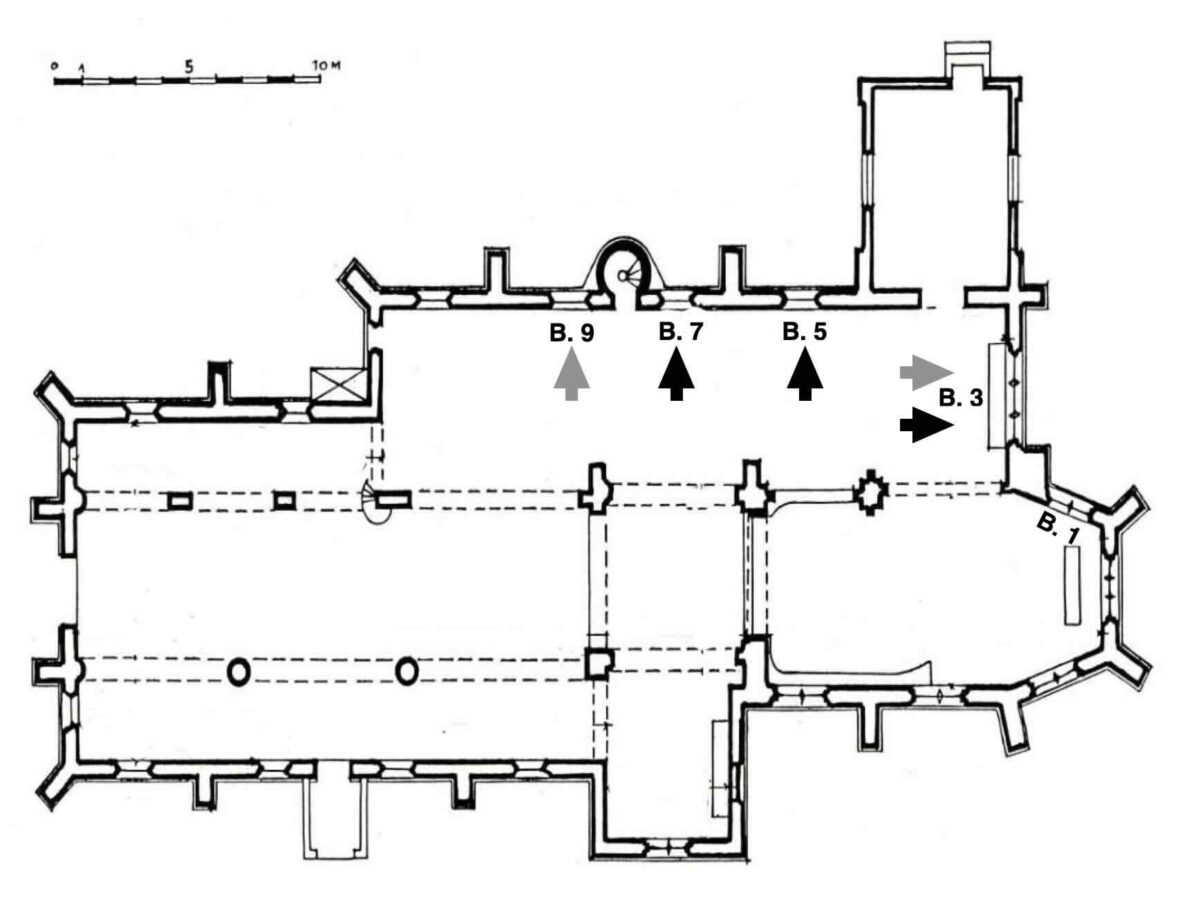

Les lions étoilés sculptés

Les flèches noires indiquent les écussons sculptés, les grises l’absence de sculpture.

Trois écussons de pierre, de petite taille et haut situés, reproduisent fidèlement ces armes d’Alexandre Bouchard et Rachel Du Moucel : un article spécifique leur est consacré.

Conclusion

En résumé, le lion étoilé de la baie 1 ressemble beaucoup à celui gravé en 1612 par Léonard Gaultier à la demande d’Alexandre Bouchard. Son authenticité semble ainsi attestée.

A quelle date et à quelle occasion, Alexandre Bouchard a-t-il décidé d’ajouter cette brisure au lion des Bouchards ? La brisure est un changement dans les armoiries pour distinguer les branches d’une même famille18Rietstap, Johannes Baptista (1828-1891). Armorial général ; précédé d’un Dictionnaire des termes du blason tomes I (A-K). Deuxième Edition. 1884-1887.. L’adjonction d’une pièce comme une étoile est un des différents modes de briser.

Présentement, nous n’avons pas trouvé de représentation (sceau lisible, dessin, peinture) de cette armoirie antérieure à cette date de 1612. De nombreux documents restent toutefois à collecter en particulier sur la période (avant 1595) précédant sa première union avec Catherine Du Val (décédée en 1603) dont sont issues trois filles (Anne, Marie, Marguerite).

Nous savons que les vitraux décrivant la vie de St Lézin, occupant actuellement les baies 9, 7 et 5, ont été réalisés après 1578. Les historiens considèrent que les verrières de la Déploration du Christ (baie 3) et de St Martin (baie 1) datent du milieu du XVI ème siècle19Chaignet-Sortais Bernadette. L’église Saint-Martin de Blosseville-sur-Mer. Editions Blosseville Histoire Vivante. 2021. 236 p.. Alexandre Bouchard et Rachel Du Moucel ne peuvent donc pas être les commanditaires. En revanche, ces armoiries, de verre et de pierre, évoquent le rôle de ce couple soit dans la réfection des baies, soit dans la restauration et l’installation de ces vitraux dans le premier tiers du XVII ème siècle.

Les autres lions de la famille Bouchard sont dépourvus d’étoile

Ce lion étoilé mérite d’être comparé aux lions des armoiries de plusieurs membres de la famille Bouchard, à fois descendants et ancêtres.

Le lion disparu de la Baie 9

Actuellement la baie 9 comporte trois panneaux « rescapés » des derniers épisodes de la vie de St Lézin que Pierre Le Vieil dans les années 1760 a décrit initialement dans une baie complète qui occupait l’espace, désormais muré, depuis le début du XIX ème siècle, au niveau de la sacristie (partie la plus à l’Est du mur Nord de la chapelle de la Vierge). Ces panneaux ont subi plusieurs déplacements au fil du XIX ème siècle20Chaignet-Sortais Bernadette. L’église St-Martin de Blosseville-sur-Mer. Ed. Blosseville Histoire Vivante. 2021. cf p. 143-147/236..

Dans les années 1760, au tympan, figurait « un ovale rempli d’armoiries très belles et très riches » selon le qualificatif générique employé pour l’ensemble des quatre baies par Le Vieil 21Le Vieil Pierre (1708-1772). L’art de la peinture sur verre et de la vitrerie. 1774 p. 57-58 via Gallica.. Il est bien dommage que le vicomte Philippe Marye (1688-1772) n’ait pas répondu à sa sollicitation de « développer le blason »… L’écu actuel « d’azur à cinq glands d’or » semble bien récent. En effet, au XIX ème siècle, un lion occupait cet espace.

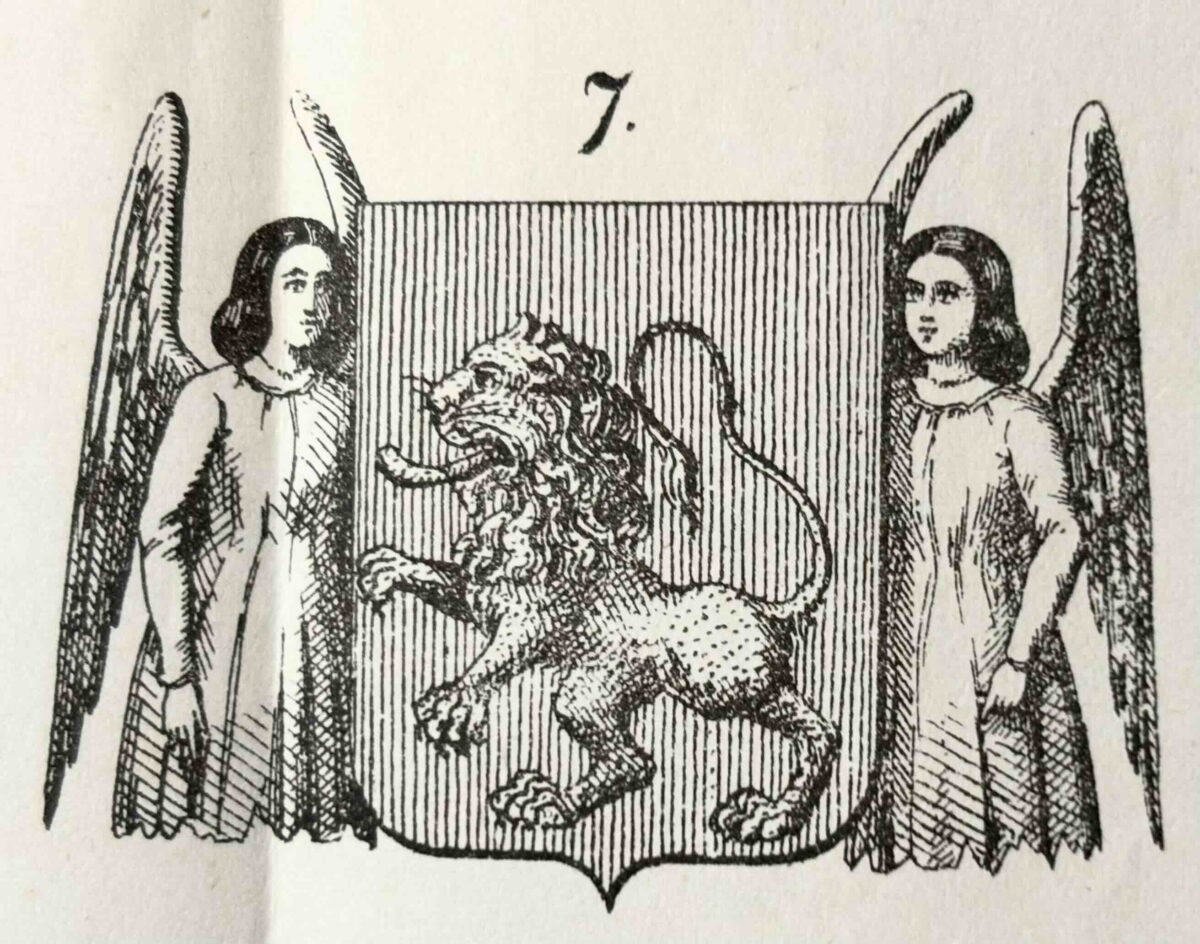

En 1860, F-N Leroy écrit (p. 48) « Troisième fenêtre latérale de la chapelle de la vierge. A l’intersection des arcs ogivaux, cette fenêtre ne présente de vitré en couleur qu’un écusson ainsi composé : de gueules au lion d’or semi-armé ; tenants : deux anges de carnation. Tout autour s’enroulent des arabesques ».

suggère-t-elle que les griffes étaient surtout visibles aux pattes antérieures ?

De manière caricaturale, ce lion qui garde le qualificatif de rampant diffère du dessin de la baie 1 à la fois par sa posture et son embonpoint. Les couleurs sont comparables. Même si F-N Leroy a interprété ce qu’il a vu, sans nul doute il s’agissait d’anges tenant un écu qu’il ne pourrait pas avoir confondu avec des génies ou des enfants…

En 1901, Dergny (p. 156), décrit et interprète. « Citons dans cette même chapelle, une fenêtre close de verre blanc, ayant seulement conservé quelques restes de verre coloré et aussi le lion des Bouchart, ce dernier comme pour indiquer que la verrière existante autrefois en cet endroit, était également due à la libéralité de cette famille ». Il ne décrit pas de tenants de chaque côté du lion.

Ces deux témoins sont d’accord sur la présence d’un lion rampant encore à l’aube du XX ème siècle22Nous sommes intéressés par des souvenirs transmis par des paroissiens ou visiteurs de cette époque récente…. Il n’est point question d’étoile. Il s’agissait probablement de la marque laissée par un descendant des Bouchards qui furent à la tête de la vicomté tout au long du XVII ème siècle. Nous illustrons ci-dessous qu’aucun descendant d’Alexandre ne semble avoir repris cette armoirie étoilée…

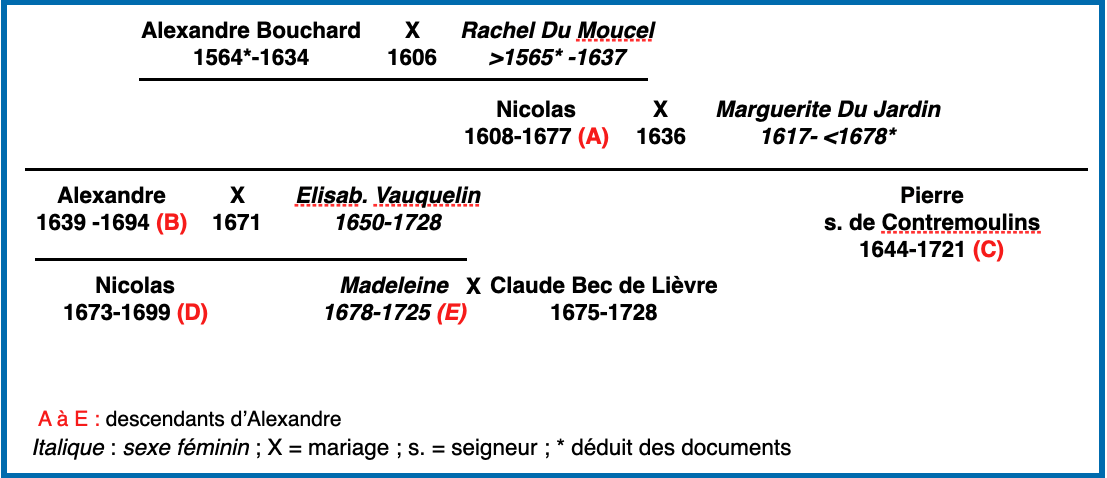

Les lions de trois générations suivantes

sont illustrées ci-dessous. Les fratries en réalité sont bien plus nombreuses.

Nicolas Bouchard (1608-1677), fils

Nicolas Bouchard est le second fils d’Alexandre et Rachel Du Moucel. Ce sceau montre la similitude du lion avec des caractéristiques de l’estampe (cf., supra) : les deux enfants encadrant l’écusson sont les mêmes avec la même disposition des mains. La queue du lion doublement nouée au milieu est identique. L’étoile est la grande absente.

15 mai 1660. Sceau ; taille 2 cm X 2. ADSM G. 1671

Alexandre Bouchard (1639-1694), petit-fils

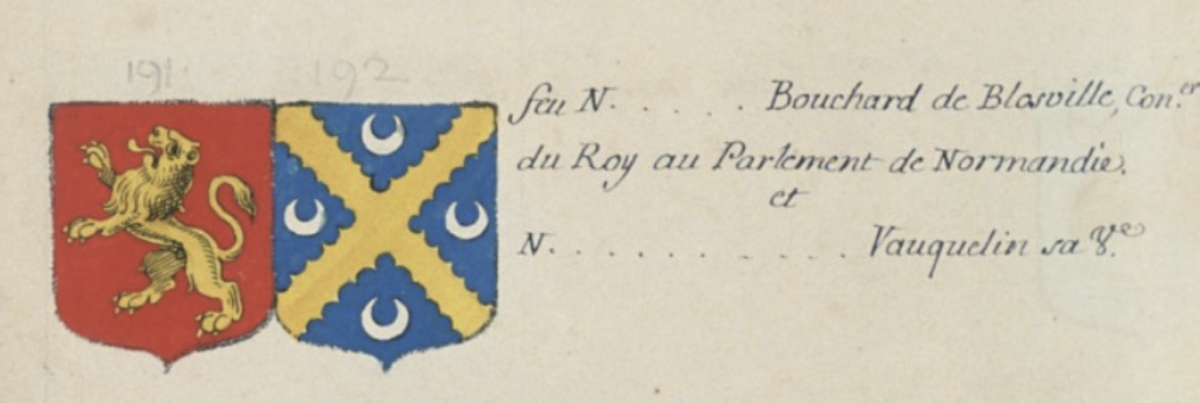

Texte : » feu Bouchard de Blosseville, suivant la déclaration de sa veuve Elisabeth Vauquelin : de gueules à un lion d’or. Accolé : d’azur à un sautoir engrêlé d’or, accompagné de quatre croissants d’argent » dans Armorial général de France (Edit de novembre 1696), sous la direction de C. Hozier (1640-1732), tome 1 p. 30 et illustrations p. 112/1161, volumes reliés du cabinet des titres. XXI Normandie, Rouen.

Ce couple et sa descendance sont présentés dans un article spécifique.

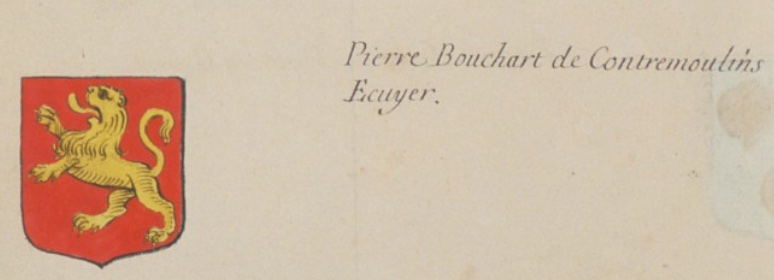

Pierre Bouchard (1644-1721), seigneur de Contremoulins, petit-fils

Texte : « de gueule au lion rampant d’or« in d’Hozier, tome 2 p.181 et illustration p. 44/1161.

Contremoulins se réfère à un fief de la Vicomté, assis en la paroisse de St Nicolas de Veules23ADSM, 1 ER 1422, 1703, fief d’Auzouville et Contremoulins.. A notre connaissance, ce Pierre Bouchard n’a pas eu de descendant.

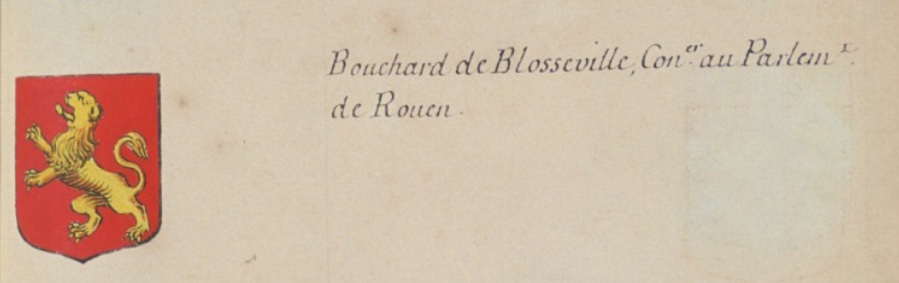

Nicolas Bouchard (1673-1699), arrière petit fils

Texte : » Nicolas Bouchard, sr de Blosseville, conseiller au Parlement.

De gueule au lion rampant d’or « , in d’Hozier, tome 2 p. 252 et illustration, p. 141/1161.

Le destin tragique de ce jeune conseiller du parlement depuis 1692 est relaté dans un article spécifique.

Madeleine Bouchard (1678-1725), arrière petite-fille

10 septembre 1705. Foi et Hommage. ADSM 2 B 388-5, pièce 185.

En 1703, Madeleine Bouchard, co-héritière de la vicomté, épouse Claude Bec de Lièvre. Un article spécifique concerne cette union, et le devenir de la vicomté après son décès. Le lion ici est moins ouvragé que sur le sceau de son grand-père Nicolas (cf., supra).

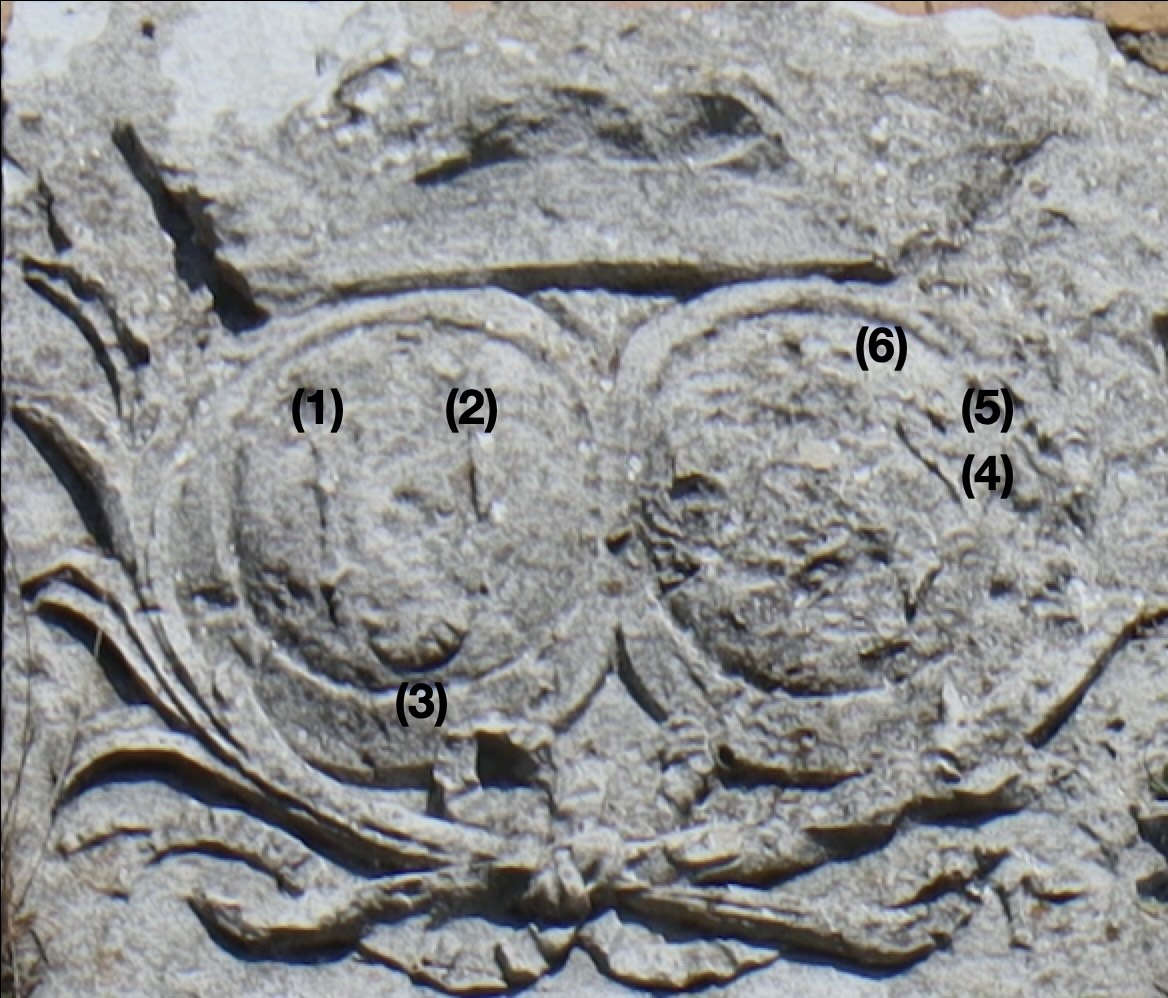

Le lion de la sculpture extérieure de l’église

La localisation des armoiries de ce couple, sculptées sur une pierre du clocher est détaillée dans un article.

Grâce au sceau précédent, on devine (1) et (2) les croix, (3) la coquille qui sont les armes de Claude Bec de Lièvre. Du lion de Madeleine Bouchard restent visibles la queue (4) et sa houppe (5). L’emplacement de la tête est en (6). Il n’y a pas de place pour une étoile….

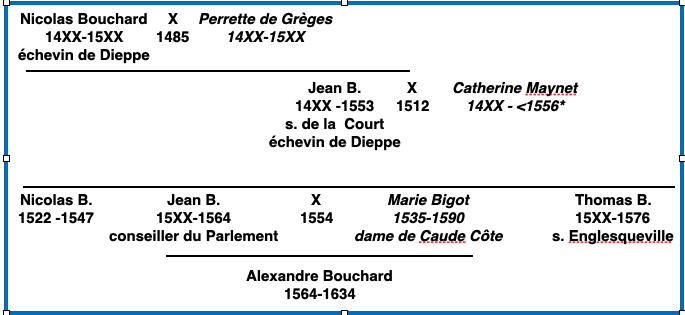

Le lion des ancêtres dieppois entre deux religions

Les ancêtres d’Alexandre étaient originaires de Dieppe.

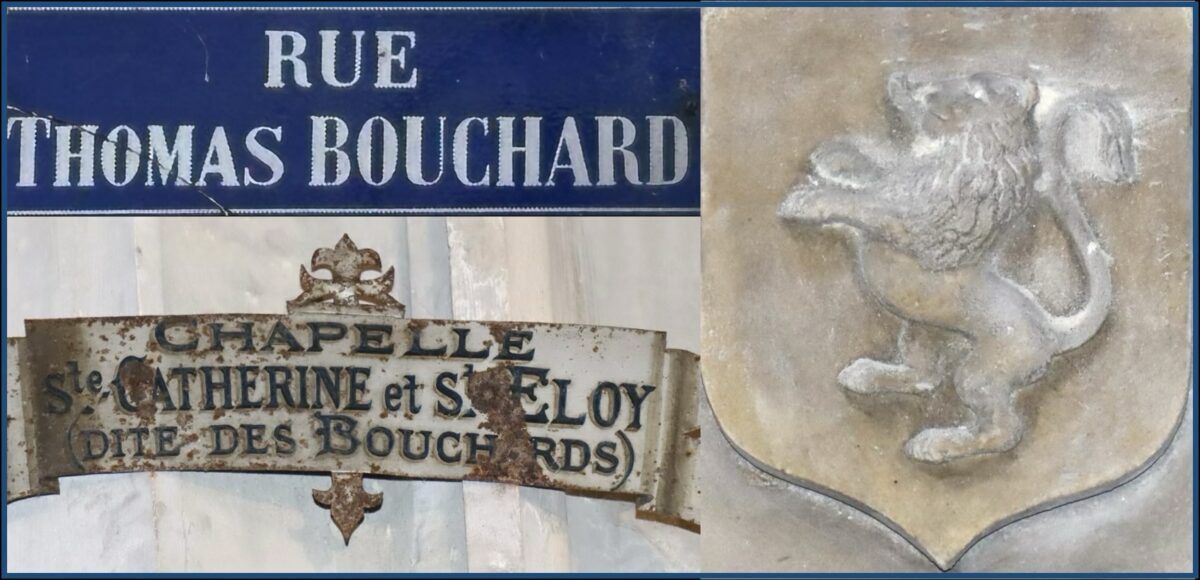

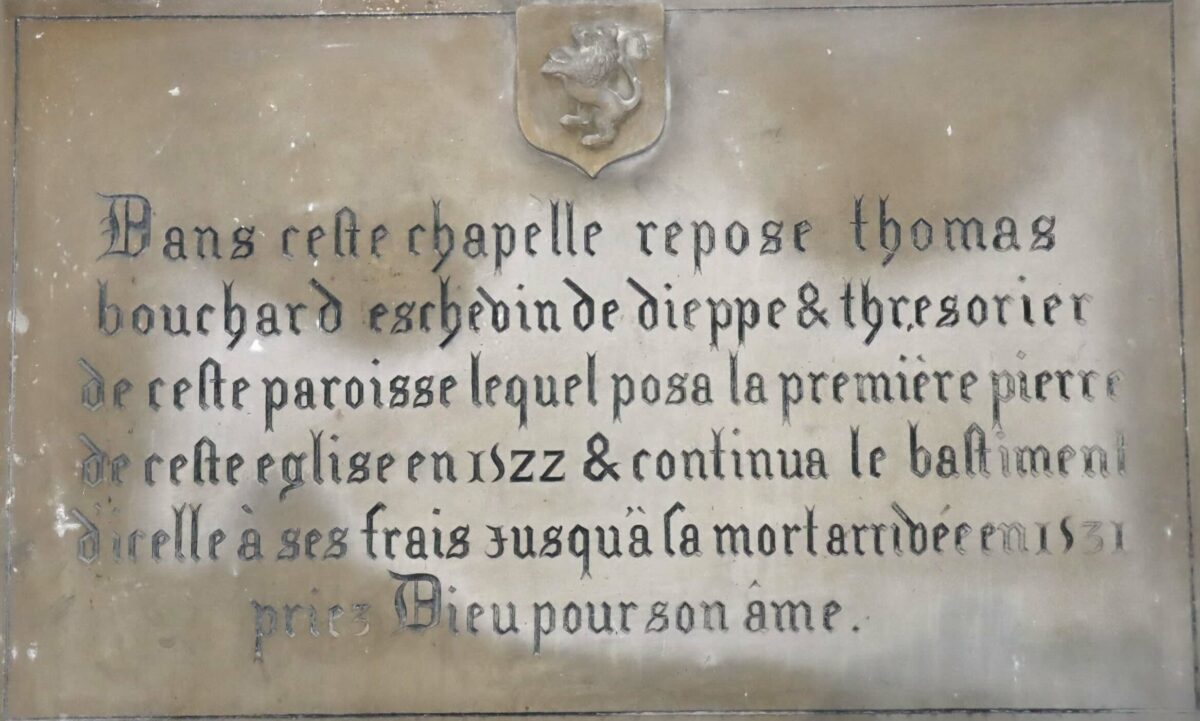

Le plus célèbre d’entre eux est Thomas Bouchard, mort en 1531, échevin, conseiller de Dieppe et trésorier de la paroisse de St Rémy qui jeta les fondements de la nouvelle église St Rémy en 1522. Nous manquons de certitude pour le situer précisément dans l’ascendance d’Alexandre. Toutefois, parmi les inscriptions encore visibles aujourd’hui sur des piliers de St-Rémy, des noms (Jean Le Forestier, Jacques Leroux) sont similaires à ceux retrouvés dans le traité de mariage de ses parents Jean et Marie Bigot25ADSM : traité de mariage 23 Oct 1553, 2E1/308, 113-4/922.. L’historien David Asseline en 1682 rappelait qu’une chapelle « a été nommée jusqu’aujourd’hui la chapelle des Boucharts et que les armes de leur maison, à savoir un lion rampant, ont été gravées sur la clôture »26Asseline, David (1619-1703). Les antiquités et chroniques de la ville de Dieppe. manuscrit,1682), première édition,1874, tome 1. p. 212-213.

Cette chapelle a subi ensuite bien des vicissitudes. En 1847, les paroissiens ont voulu réactiver ce souvenir du fondateur (cf., illustrations ci-dessous).

D’autres ancêtres d’Alexandre furent de fervents acteurs du calvinisme dieppois avec plusieurs alliances nouées entre familles nobles dites « religionnaires »27Le Filleul des Guerrots. Familles nobles des élections d’Arques, Montivilliers, Caudebec, Neufchâtel qui embrassèrent la Réforme. Revue Catholique de Normandie. 4 ème année, 3 ème livraison, 244-258, 15 Nov 1894, Evreux..

En 1562, à cause de cette parentèle, Jean, le père d’Alexandre, malgré ses dénégations, fut interdit de siéger au Parlement de Normandie alors réfugié à Louviers pour fuir les évènements qui ensanglantèrent Rouen. Il ne put revenir au Parlement que deux ans plus tard, quelques mois avant son décès le 20 mai 156428Floquet Amable. Histoire du parlement de Normandie. Tome 2. Rouen Edouard Frères Editeur. 1840, p. 422-423 et 475..

François Farin ( prêtre et historien, 1605-1675) rapporte dans le choeur de l’église St-Lô (Rouen) sur le pilier proche du tombeau familial des Bouchards l’inscription « Ci git noble homme Jean Bouchard, Conseiller du Roy en son Parlement de Normandie..et dame … Bigot son épouse laquelle décéda l’an 1590. Porte de gueules à un lion d’or. »29Farin F. Histoire de la ville de Rouen, Tome 2, 3 ème édition, 1738, p 49..

En résumé, de cette noble famille Bouchard, Alexandre (1564-1634), premier à prendre le titre de Vicomte de Blosseville de 1606 à 1634, s’est distingué des autres par sa décision d’ajouter une étoile au lion de leurs armes. Il prit bien d’autres décisions marquantes (à suivre)!

auteur : D. Hannequin

Références

- 1Soufflet : en histoire de l’architecture, par analogie s’emploie pour un élément de forme proche du trèfle à 4 feuilles. in Rey, A. Dictionnaire Historique de la langue française. Tome 3. Ed Le Robert. 5ème édition 2019.

- 2L’orthographe varie pour la lettre finale entre Bouchart et Bouchard, selon le type de documents : (i) écrits par d’autres (par exemple les tabellions, prédominance de « d »), (ii) les signatures des différents intéressé(e)s (prédominance de « t » ), (iii) selon les générations, (iv) la personne elle-même pouvant utiliser les deux graphies. Pour faciliter l’indexation de tous les membres de cette grande famille et nous avons retenu « Bouchard ».

- 3D’autres termes se rencontrent : pinceau, toupet, panache.

- 4L’héraldique (cf., le héraut) est l’étude des armoiries. Les armoiries sont des marques en couleurs dont la disposition et la forme désignent l’identité d’une personne, d’une famille, d’une corporation ou d’une collectivité ; elles sont peintes, gravées ou sculptées sur différents supports, écu, sceau, armure, bannière…Le blason est l’ensemble des couleurs, des figures et des règles (la grammaire) régissant le langage héraldique.

- 5Gheusi, Pierre-Barthélemy (1865-1943). Le blason. Théorie nouvelle de l’art héraldique. Traité complet de la science des armoiries d’après les règles et les figures du Moyen Âge, avec les dessins de l’auteur. 1933. Maurice Darantière Ed. « Source gallica.bnf.fr / BnF ».

- 6Rietstap, Johannes Baptista (1828-1891). Armorial général. tome I. Deuxième Edition. 1884-1887, cf., p. XXV du Dictionnaire des termes du blason. Accessible via Gallica.

- 7Pastoureau Michel. Traité d’héraldique. 2003, Picard Editeur. 4 ème édition, cf., p. 136-139.

- 8« parti(e) » signifie la séparation verticale de l’écu en deux moitiés.

- 9Cochet l’abbé : Les églises de l’arrondissement d’Yvetot, tome 2, deuxième édition, 1853, p 54.

- 10Leroy François-Noël. Essai sur les vitraux de Blosseville-es-plains, Essai sur les vitraux de Bosville. Paris, Didron, Rouen, Lebrument, Libraire, Mignard Imprimeur Rouen. 1860, cf., p. 21/127.

- 11Dergny Dieudonné. Les épaves du passé. Arr. Yvetot (Part 2). 1901. Réédition Gérard Monfort, 27800, Brionne. 1981. cf.,p. 154-155.

- 12BnF. Richelieu. Estampes et photographie. PC-5-FOL. Notice FRBNF46067564.

- 13Le timbre est un terme générique désignant ce qui se place au dessus de l’écu des armes : on distingue ainsi le casque ou heaume, le cimier qui regroupe les figures ou objets portés sur le casque, les lambrequins qui sont les étoffes découpées voltigeant autour du casque.

- 14Notes manuscrites de Pierre-Jean Mariette (1694-1774), tome 3, folio 248, conservées au Département des Estampes et de la Photographie de la BnF.

- 15Henri Bouchot. Les ex-libris et les marques de possession du livre ». Paris, Edouard Rouveyre, Ed.1891, 107p., cf., p. 30-33.

- 16Bibliothèque Nationale, cabinet des estampes. Inventaire du fonds français des graveurs du XVII par Roger-Armand Weigert.Tome IV, pp 415-549.

- 17Gheusi, Pierre-Barthélemy (1865-1943) op. cit.

- 18Rietstap, Johannes Baptista (1828-1891). Armorial général ; précédé d’un Dictionnaire des termes du blason tomes I (A-K). Deuxième Edition. 1884-1887.

- 19Chaignet-Sortais Bernadette. L’église Saint-Martin de Blosseville-sur-Mer. Editions Blosseville Histoire Vivante. 2021. 236 p.

- 20Chaignet-Sortais Bernadette. L’église St-Martin de Blosseville-sur-Mer. Ed. Blosseville Histoire Vivante. 2021. cf p. 143-147/236.

- 21Le Vieil Pierre (1708-1772). L’art de la peinture sur verre et de la vitrerie. 1774 p. 57-58 via Gallica.

- 22Nous sommes intéressés par des souvenirs transmis par des paroissiens ou visiteurs de cette époque récente…

- 23ADSM, 1 ER 1422, 1703, fief d’Auzouville et Contremoulins.

- 24ADSM : 132 J 205 ; Bnf Fr. 29659 ; Frondeville (de) Henri. Les Conseillers du Parlement de Normandie sous Henri IV et sous Louis XIII : 1594-1640, Recueil généalogique établi sur la base du manuscrit Bigot de la bibliothèque de Rouen.

- 25ADSM : traité de mariage 23 Oct 1553, 2E1/308, 113-4/922.

- 26Asseline, David (1619-1703). Les antiquités et chroniques de la ville de Dieppe. manuscrit,1682), première édition,1874, tome 1. p. 212-213.

- 27Le Filleul des Guerrots. Familles nobles des élections d’Arques, Montivilliers, Caudebec, Neufchâtel qui embrassèrent la Réforme. Revue Catholique de Normandie. 4 ème année, 3 ème livraison, 244-258, 15 Nov 1894, Evreux.

- 28Floquet Amable. Histoire du parlement de Normandie. Tome 2. Rouen Edouard Frères Editeur. 1840, p. 422-423 et 475.

- 29Farin F. Histoire de la ville de Rouen, Tome 2, 3 ème édition, 1738, p 49.

Absolument passionnant , quelle érudition mise à profit des néophytes. Continuez surtout.

L’église de Blosseville est un pur chef d’œuvre à tous points de vue.

Merci encore.

Amitiés.

Rémi Lenormand.

BRAVO pour cet article pointu qui reste cependant on ne peut mieux lisible. Marguerite Yourcenar pensait que le théâtre « d’amateur » avait « un bouquet bien à lui, jamais égalé tout à fait par les grands crus des professionnels ». J’en dirais autant de l’histoire d’« amateur », qui allie si souvent l’enthousiasme, le souci du « local » et la rigueur intellectuelle. Toute mon admiration pour les auteurs de ce site passionnant. Très cordialement, Bérengère Deprez

Admiration pour ce travail d’historien tout à fait passionnant . Tu nous régale , Didier . Continue surtout ….

Merci Georges pour les encouragements bien nécessaires en ce « moi doute ». A bientôt Amitiés Didier

Merci Didier pour ce beau travail de recherche sur Alexandre Bouchard et la Vicomté de Blosseville.

Merci également de rendre tout cela facilement accessible à tous les lecteurs!

Très cordialement.

Christian Maigret.

Merci Christian de ton message d’encouragement et encore merci de votre soutien à l’Association

Amitiés

Didier